Краткое содержание предыдущих частей. Некоторые вещества при нагреве светятся намного ярче, чем стоило бы ожидать. Этот эффект использовался в осветительных лампах на разных видах углеводородного топлива. Такие лампы давали исключительно яркий свет и в начале ХХ века стали популярны в уличном и домашнем освещении. В начале 10-х годов появились первые образцы переносных ветрозащищенных светильников.

Картинки беспардонно смародерствованы с https://classicpressurelamps.com http://www.aladdinlamps.info https://williamsugghistory.co.uk http://light.papo-art.com/ https://terry-marsh.com и оставшейся части интернетов, так что смотреть их можно на свой страх и риск (если совесть вам позволяет игнорировать авторские права).

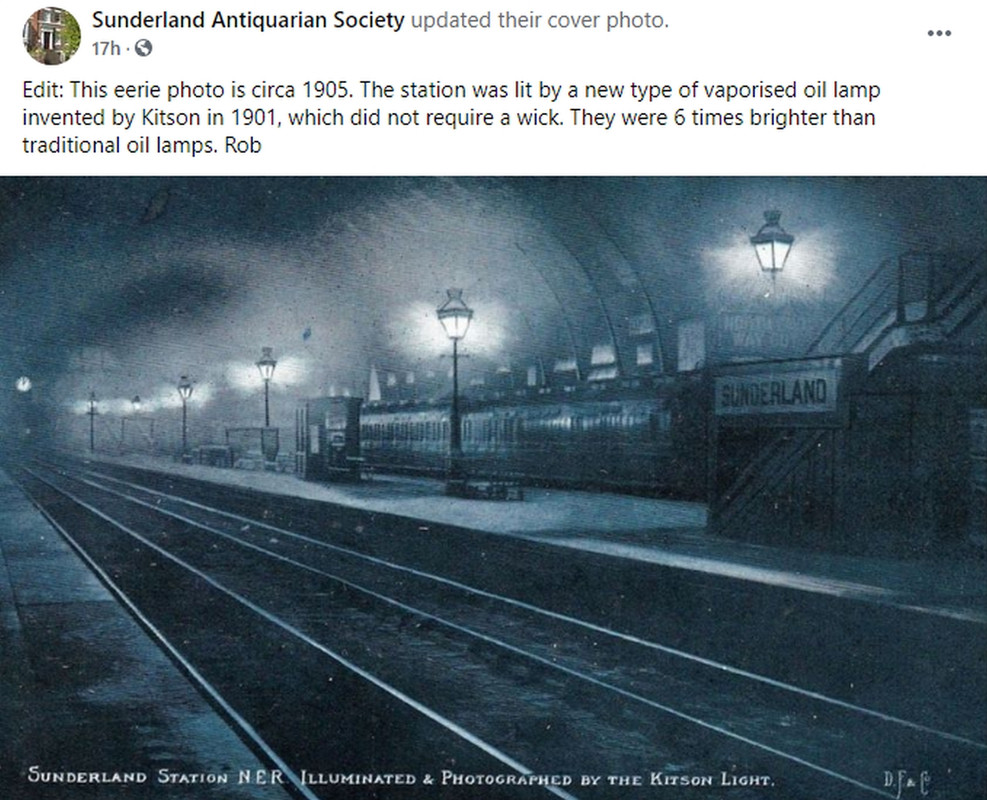

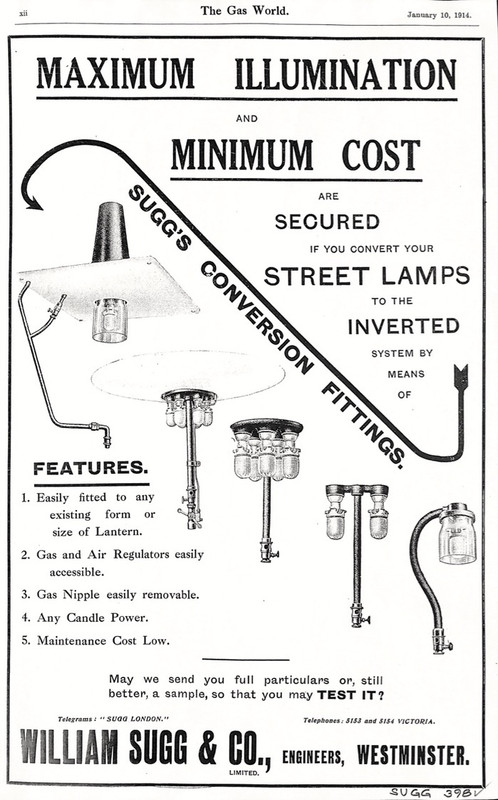

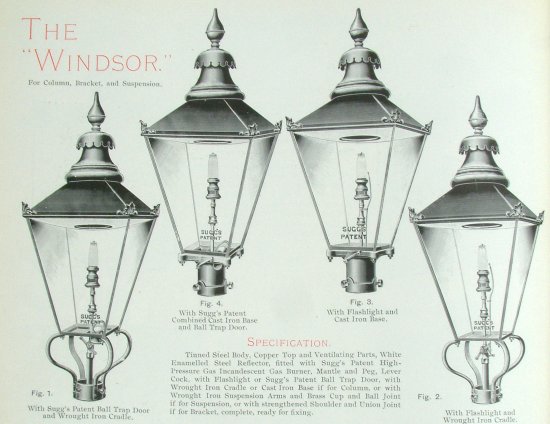

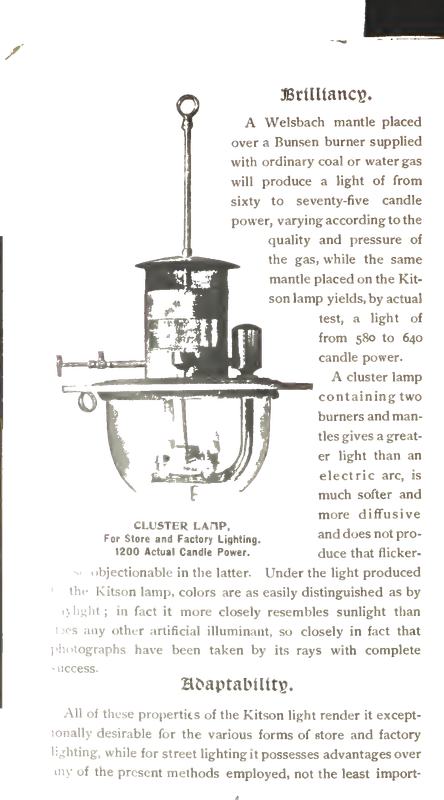

Я не стану рассматривать уличное освещение; с 10-х и до 50-х картина там будет одинаковая: газовое и керосиновое освещение медленно отступают под натиском электрического света. Очень медленно; без дуговых газовых ламп ОСРАМУ тягаться с калильными фонарями тяжело. Сами же светильники будут теми же газовыми, "трубчатыми" и автономными "пончиками" и "с накачкой".

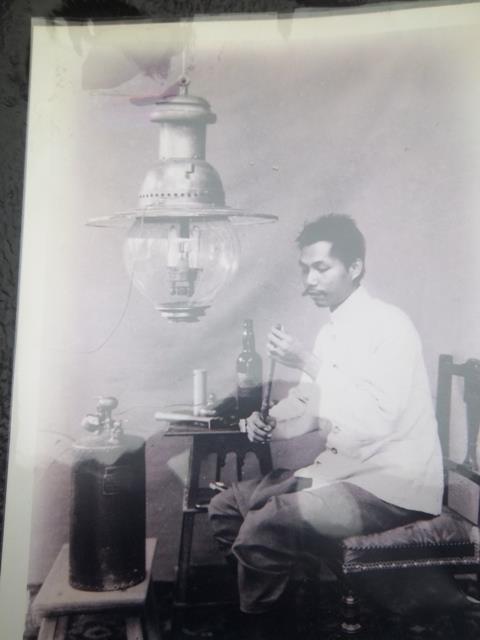

Я уже говорил, и еще не раз повторю: электрификация - это в первую очередь инфраструктура. ЛЭП. Без ЛЭП станция будет питать один-единственный особняк или пару улиц и площадь, или даже город - и все. Энергию нужно как-то передавать - и вот в конце 19 века нашелся способ запасти энергию мощной станции и легко перевезти ее в жестянке к потребителю. Мощные электропечи позволяли превратить обыковенный оксид кальция в смеси с углем в КАРБИД КАЛЬЦИЯ. А карбид (специально для молодежи) при соединении с водой выделяет горючий газ ацетилен. Вскоре были изобретены более-менее безопасные (ахаха) генераторы типа "автоген" и газовое освещение получило не просто второе дыхание, а попросту божественное воскрешение.

Шутка ли - газовое освещение, топливо к которому хранить безопаснее, чем тушенку; газ с высочайшей светимостью, легко соперничающий со сложными и нежными калильными лампами и этим непонятным электричеством. Газ, который позволил создать ветрозащищенные фонари, выдерживающие самые тяжелые условия и самое скотское обращение - даже в шахтах и на транспорте. Ну и в домах с особняками, конечно же! Большой генератор можно было поставить в сарае или в подсобке и освещать целый дом. Доходило до того, что ацетиленовое освещение в особняках заменяло уже установленное электрическое! Ведь электричество - это не только лампочки и выключатели. Это еще и машзал с бригадами машинистов и электриков - а закинуть карбид в генератор и обезьяна сможет.

Казалось бы, с таким топливом вся возня с керосином и бензином смысла не имеет - газ можно готовить просто и безопасно прямо в лампе! Осталось только насадить на генератор горелку!

В общем-то все, знакомые с карбидными лампами согласятся ,что и через 120 лет после изобретения они так и остались в виде "газовый рожок, прицепленный к генератору". Никакого принципиального развития так и не случилось. Почему?

Я уже писал в прошлом посту, что ацетилен по западлючести превосходит водород. Причем, сильно превосходит:) Ну так вот, калильные лампы работают с давлением в пару атмосфер, а то и больше. А ацетилен в генераторе при двух атмосферах способен рвануть сам по себе. Впрочем, ацетилену для взрыва причины вообще не нужны - давление, температура, резкий звук (ударная волна), медная арматура, падение баллона, пропущенный обратный удар, да просто само наличие газообразного ацетилена в баллоне - что угодно. В общем, небольшой фонарь "открытого пламени" на ацетилене потрясающе надежен, вынослив и безопасен. И одновременно, большая система ацетиленового освещения - сама по себе предпосылка к инциденту.

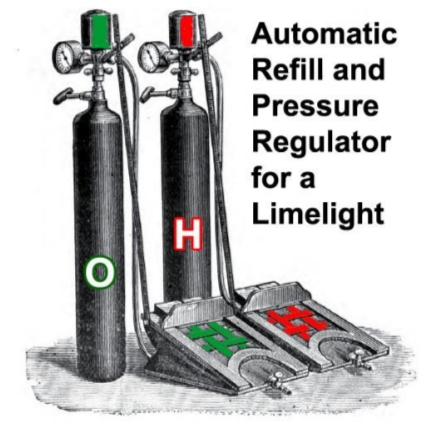

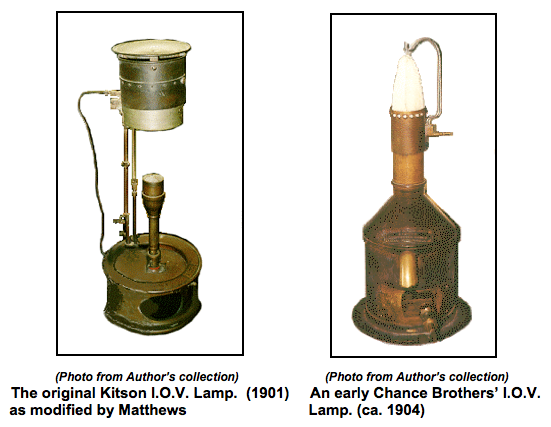

В 1901 большой любитель нового топлива Нильс Густав Дален изобретает газовый баллон для хранения ацетилена. Да, в простом баллоне ацетилен по устойчивости сравним с нитроглицерином. И вы не поверите, баллон для ацетилена Дален наполнил пористым адсорбентом, пропитанным ацетоном. По безопасности это стало сравнимо уже с динамитом и немедленно пошло в ход. Газобаллонный ацетилен позволял относительно безопасно использовать давления в несколько атмосфер, чего было достаточно для работы калильной лампы. Но тяжелый и нежный (упадет - рванет.. через пару дней) баллон никак не вписывался в требования к бытовой утвари. Зато прожектора на атмосферных и кислородных ацетиленовых горелках стали палачами для уцелевших кислород-газолиновых фонарей.

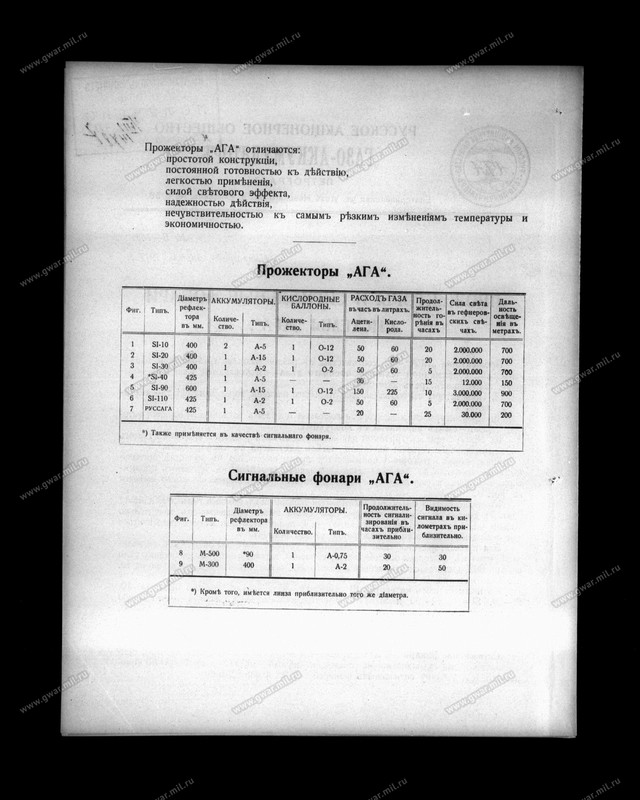

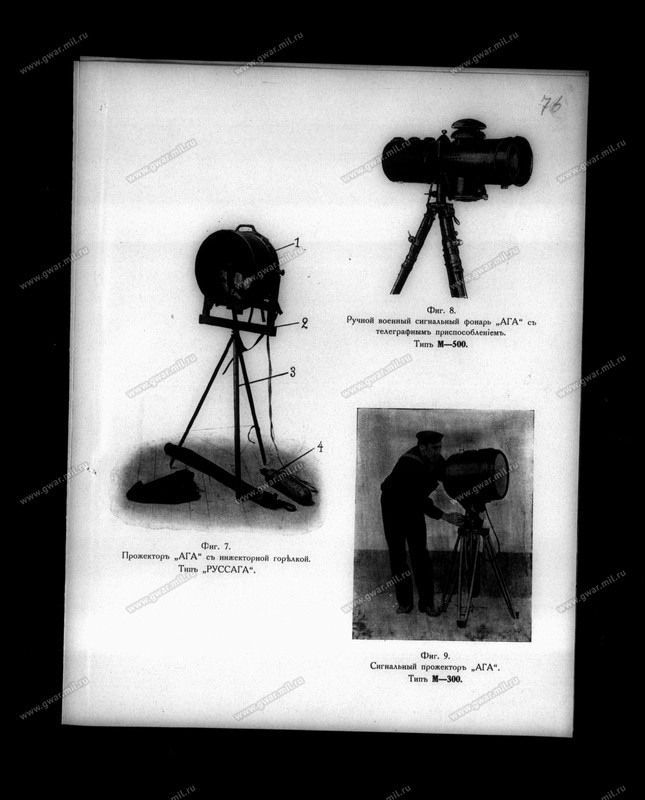

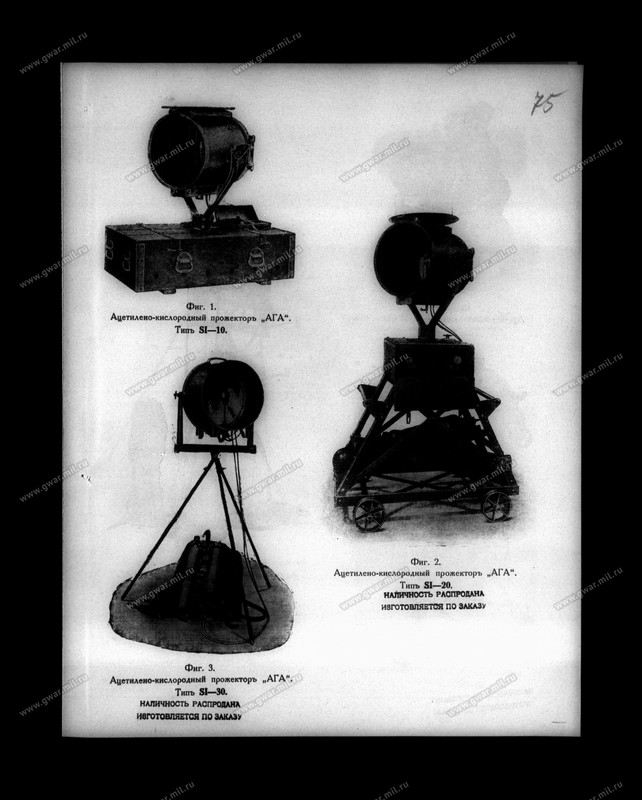

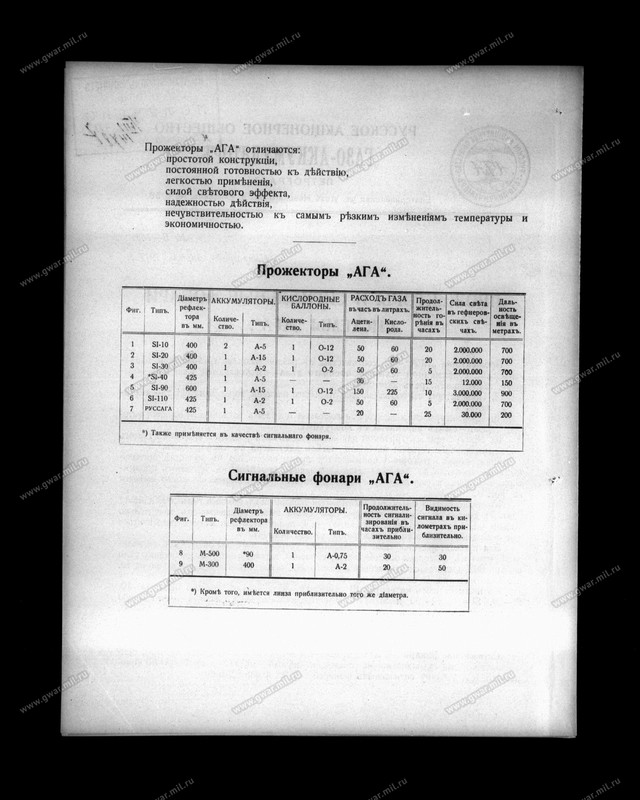

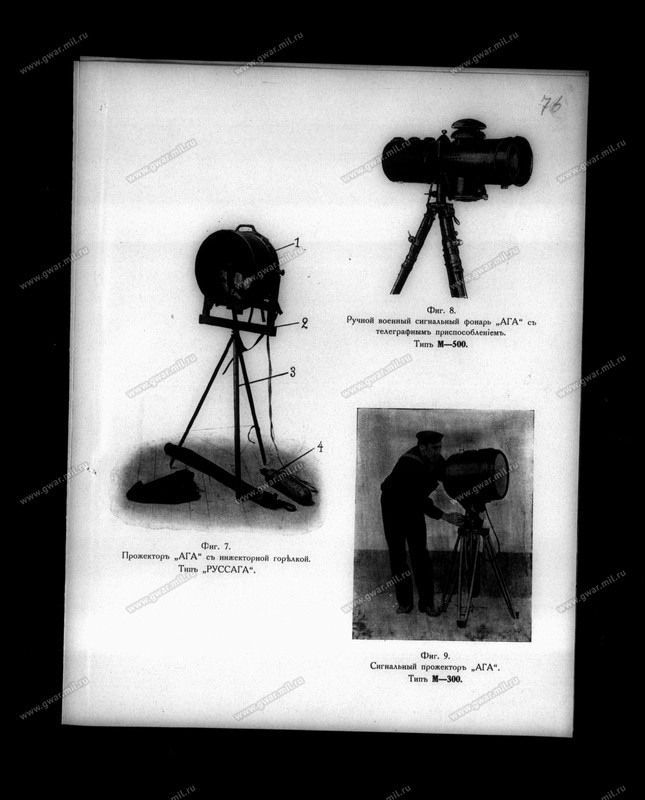

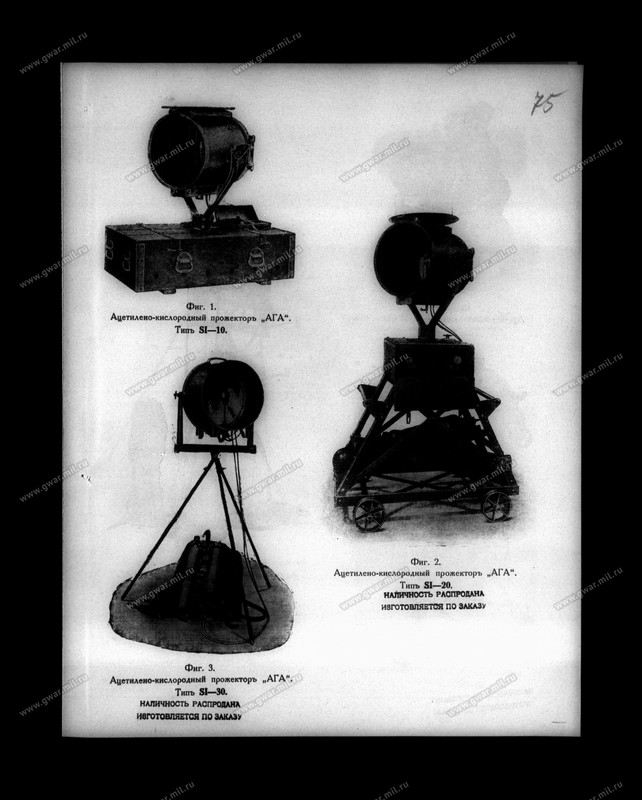

В 1904 Дален основывает Акционерное Общество ГазоАккумулятор (AGA), которое и занимается разработкой и продвижением перспективных ацетиленовых систем, в том числе и освещения. В 1915 открывается Русское Общество Газоаккумулятор.

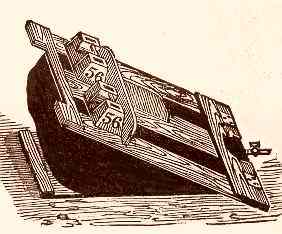

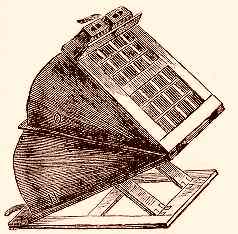

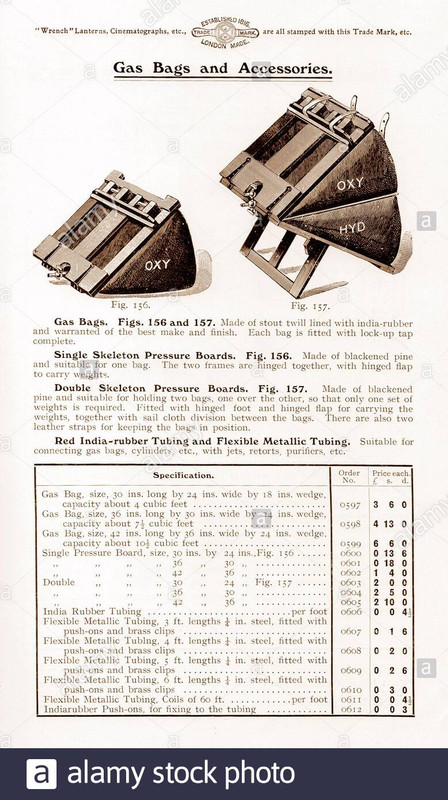

Несмотря на то, что большую часть заказов обеспечивали маяки, "Газоаккумулятор" выпускает и мощные калильные ацетиленовые прожектора. Да, 1915 - это не 1900; мощные моторы и генераторы дали наконец-то второе дыхание угольным дуговым прожекторам с их почти неограниченными возможностями масштабирования - но НЕ на транспорте электрический прожектор становился совершенно беспомощным. А ацетиленовому что? Баллоны есть - свет будет.

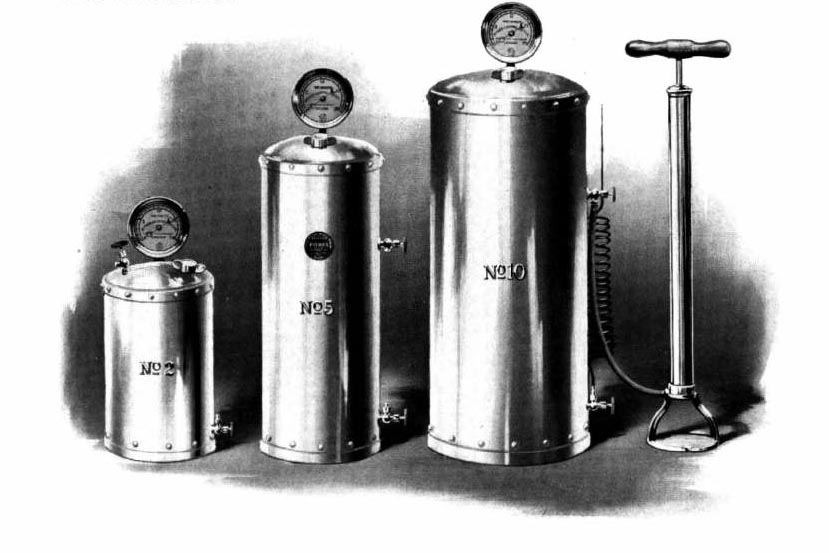

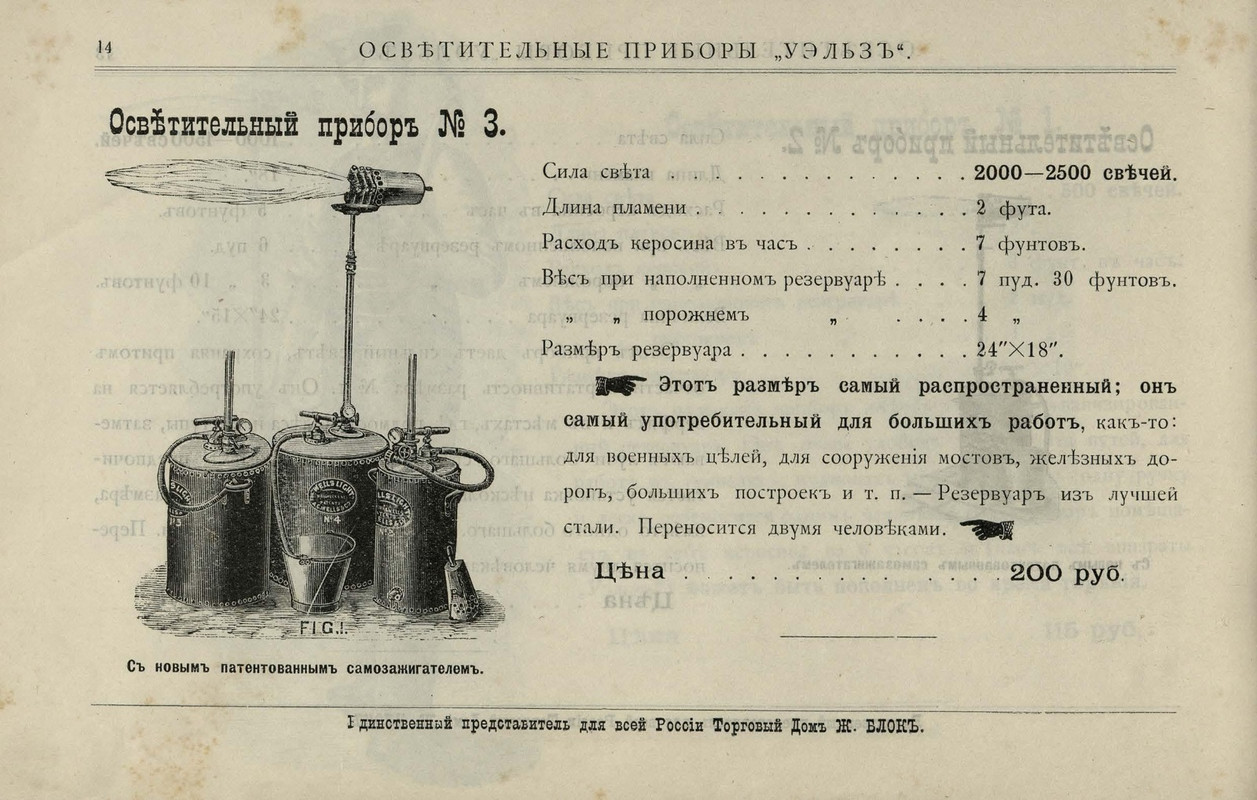

![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif) ivagkin нашел каталог ацетиленовых прожекторов, выпускаемых российским подразделением АГА.

ivagkin нашел каталог ацетиленовых прожекторов, выпускаемых российским подразделением АГА.

Обратите внимание на силу света. Даже мощным дуговым прожекторам есть о чем побеспокоиться. Собственно, проектор с инжекторной горелкой на 12000 свечей - это как раз аналог калильных ламп, о которых я уже говорил. А вот кислород-ацетиленовый "с прочным телом накаливания", по всей видимости, был последним представителем светильников по типу Друммондова света. Такой себе взрыв сверхновой перед уходом в небытие.

С АГА мы еще встретимся, а пока вернемся к обычным лампам.

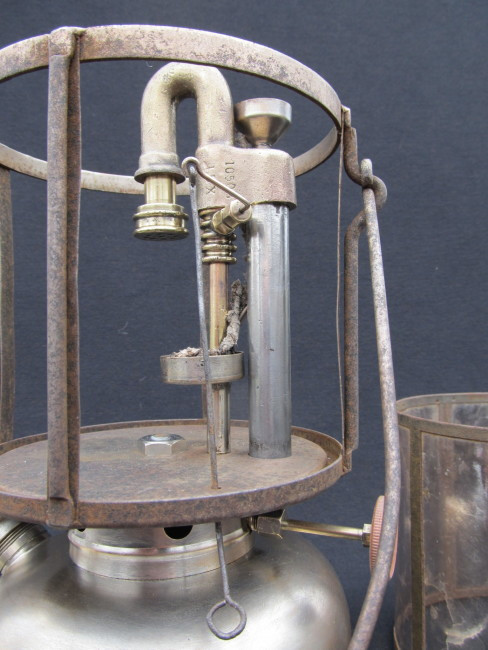

Итак, первые "штормовые лампы" появились, причем, почти сразу была найдена "идеальная" компоновка с нижним баком, широкой зарешеченной цилиндрической колбой и Т-образной перевернутой горелкой. Но "идеальная" компоновка не означала идеальность конструкции. Более того, компактность лампы сделала невыносимыми все "мелкие недостатки" калильных ламп.

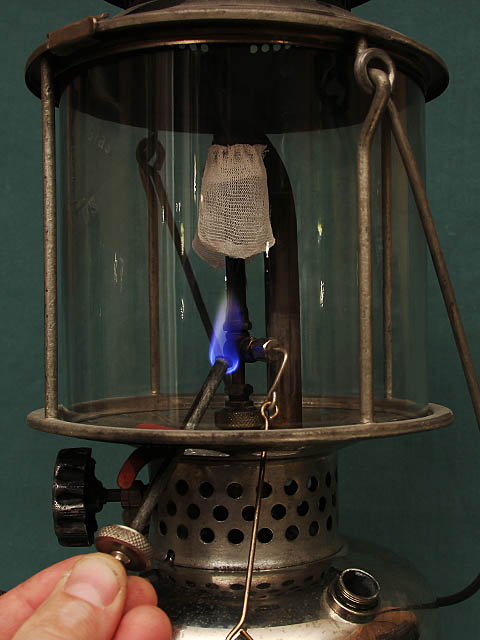

Компактность означает плотность компоновки, а ветрозащита означает практическую недоступность горелки снаружи. То есть банальный рычажок прочистки жиклера (который и так из-за конструкции горелки соединен с длинным штоком) - теперь придется выводить наружу еще одной или несколькими длинными тягами. А саму горелку делать легко разборной, чтобы пользователь мог хоть как-то поменять калильную сетку, которая, вообще-то, расходник. А розжиг... ну, на первом поколении ламп розжиг был "факельный" (torch-lite), то есть, пользователь просовывал в отверстие штырь с ваткой из асбеста, пропитанной денатуратом и нагревал парогенератор.

Отдельный вопрос был с топливом, причем, речь идет даже не о мультитопливности (хотя именно в это время мультитопливные лампы строить пытались), а о том, как заставить лампу работать на том, что в сельской местности считалось топливом. Одно из решений я показывал в прошлом посту - дроссельная заслонка .. ну да, карбюратора.

Впоследствии выродившаяся до пластинки

А потом и просто навинчиваемой заглушки.

Фото приведено "для примера".

ТОГДА (да и вообще, на калильных лампах) ЭТО называлось "карбюратором", хоть по сути и инжектор:). ДА, в автомобиле инжектор - это немного не то. В общем, по-русски это будет "инжекторная горелка". С дроссельной заслонкой карбюратора, кек. В современных лампах pегулировка карбюратора может встречаться в виде специального винта, но и ее удобства, и эффективности едва хватает для настройки лампы под конкретный сорт "Калоши", и то не всегда.

В общем, ситуация вернулась на 20 лет назад - "идея хорошая, но вот исполнение - как для врагов".

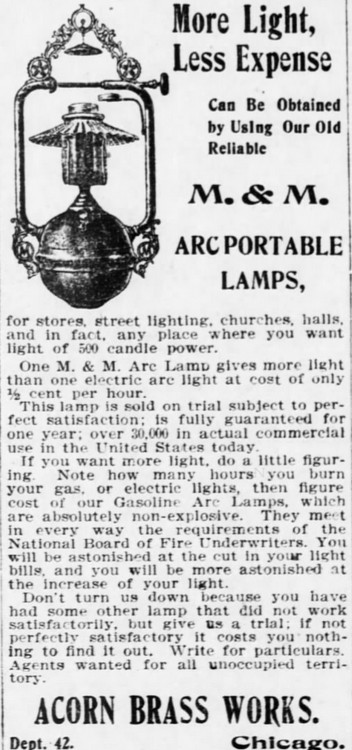

Несколько лет AGM-333 светила в гордом одиночестве, но в 14 году что-то произошло и ветрозащитные лампы начали выпускать все, кто только мог. Колман начал с непривычно круглой "дуговой" лампы. На этот раз "дуговая" совершенно точно описывала не конструкцию, а яркость нового светильника

Колман-Н416 "Arc" lantern

Кстати, на видео показано как раз "факельное" зажигание и использование внешнего насоса.

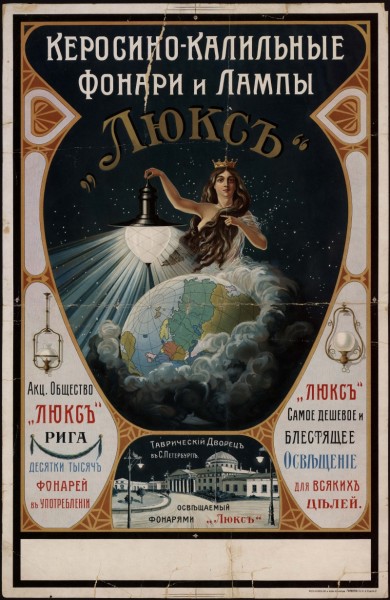

Вскоре появились и другие штормовые лампы. Например, ЛЮКС-Сириус

Acron

Или Nagle Chase.

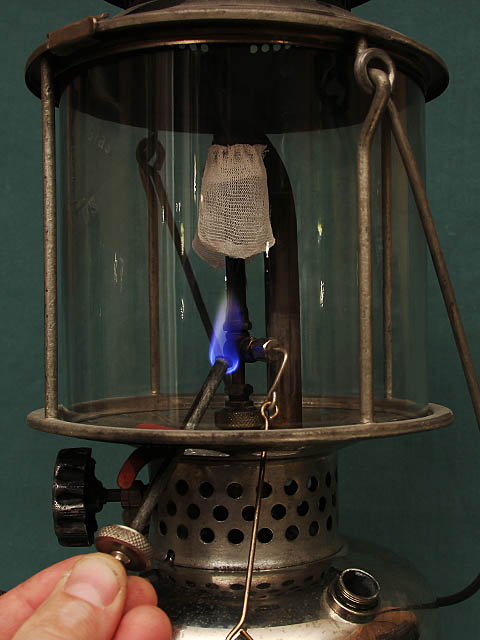

Сразу стало понятно, что "факельный" розжиг очень неудобен. Поэтому первым делом решили приспособить к лампе уже знакомое блюдце для денатурата. То, что было тривиальным в домашней лампе или уличном фонаре - в закрытой штормлампе немедленно превратилось в сеанс гинекологического порно с хитровыделанными фунфыриками спирта и прицельными суваниями спичек. Вот примерно так. Это Оптимус гораздо более поздних времен, но сохранивший архаичную систему розжига (ничего удивительного; сами увидите - ДРУГИЕ - НЕ ЛУЧШЕ!).

Вообще, "блюдце" в разных его формах сохранится... долго. Блюдце быстро вымрет на бензиновых лампах и навсегда останется с керосиновыми. В общем, я сейчас покажу пару-тройку вариантов, чтоб дальше на этом не задерживаться. Блюдца могли быть как встроенными

так и съемными

На последней картинке видна фитильная набивка блюдца. На предыдущей - торчащая железяка для прижима этой самой набивки.

При таких условиях лампа "Аладдин" будет гораздо лучше - особенно если не давать к ней прикасаться диким арабам (с) Лоуренс Аравийский.

В общем, потребность была и все производители немедленно начали разработку и производство ветрозащитных ламп. Но в условиях войны возможностей для удовлетворения ментальных извращений у них не было. Ламп требовалось много, простых и надежных. Разврат начнется позднее.

В 1917 Колман выпусает первый светильник типа Quick-lite. Лампа, которую можно было зажечь БЫСТРО и почти без сложностей. Эта бензиновая лампа имела "петлевой" генератор, который для запуска подогревался обыкновенной спичкой (ну парой спичек)! Гениальность идеи несколько омрачает тот факт, что в настольных лампах эта схема появилась незадолго до войны, но... спишем на патенты и нежелание Колмана менять "петельку" на какой-нибудь "зигзаг"

На видео, кстати, показана и настольная лампа с аналогичным генератором.

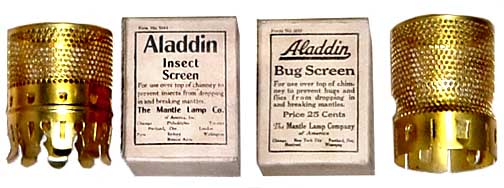

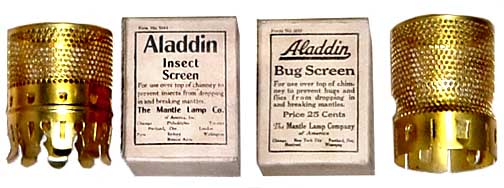

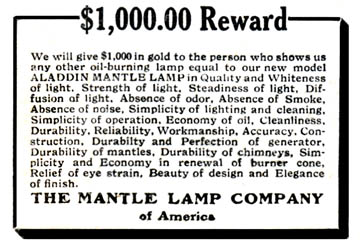

Тем временем Mantle lamp company of america продолжали развлекаться с выкопанной стюардессой в виде фитильной калильной лампы. Война притормозила рост бизнеса, но совершенствоваться лампы продолжали. Во-первых, производство ламп было окончательно локализовано в США (раньше стекла и части горелок импортировались из Германии). Изменился фитиль. Теперь он был усилен дополнительными лентами так, чтобы при движении он не перекашивался и всегда сохранял круглую форму. Появился инструмент для аккуратной очистки нагара на фитиле. Появилась и защитная сетка на выхлопной трубе лампы - да, тут война идет и мокрицы с тараканами с потолка падают:)

Защитные сетки для ламп Аладдин выпускаются по сей день. Да, они слегка изменились, но ничего особо революционного не произошло.

В 1915 Аладдин м6 выиграл золотую медаль на международной выставке в Сан-Франциско.

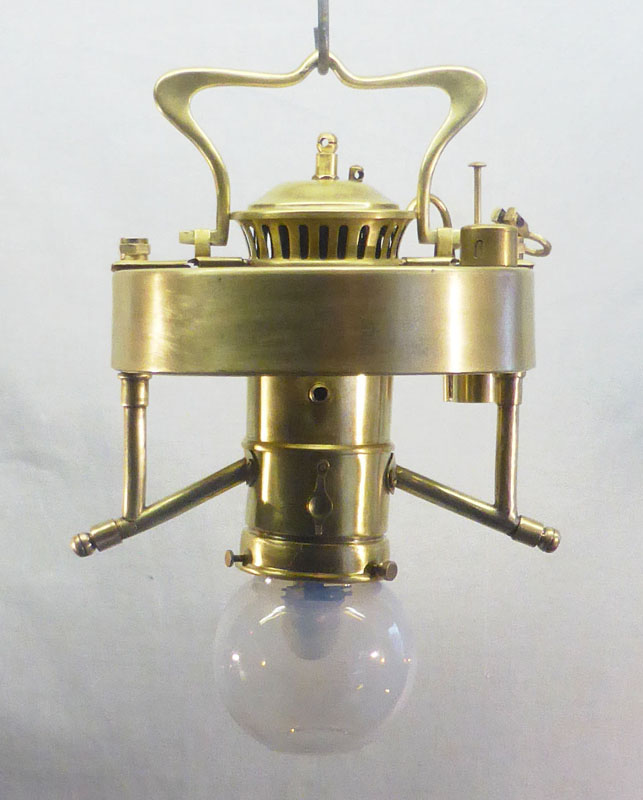

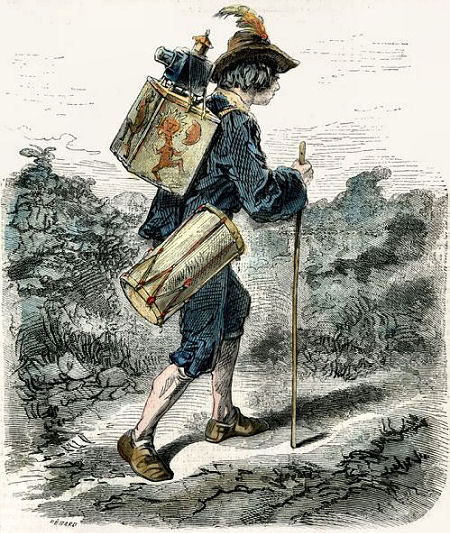

С небольшой задержкой в мире появились и фонари направленного света. Причем, на этот раз не только направленного, но и, собственно, света. Вообще, направленные огневые лампы - это всегда компромисс. Направленность света требует одну форму оптической камеры, а огневой способ накаливания - другую форму камеры сгорания.

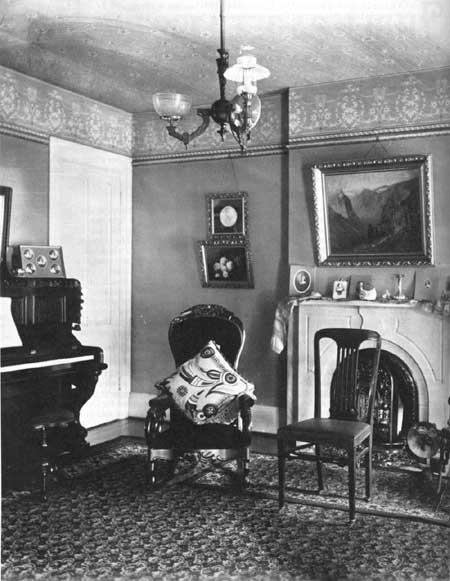

Фонари, конечно же, были и раньше. Были простейшие свечные и фитильные

Были, конечно же, ацетиленовые.

Но калильные лампы направленного света повели свою историю от керосиновых ламп с внешним рефлектором.

Мне не удалось найти направленных ламп времен первой войны, но я полагаю это именно недостатком информации. В смысле, они ДОЛЖНЫ были появиться еще тогда. Цилиндрическая зарешеченная колба большинства ламп (да, Колман - это не большинство, хоть и подавляющее) сводила задачу к получасу возни с ножницами. Лист полированной нержавейки (жести, оцинковки, латуни - да в конце концов, развернутой банки от тушняка) просто крепился с одной стороны лампы к прутьям решетки. Оптика? Джентельмены, при 400 свечах "на лампе" оптика имеет чисто символическое значение (для информации, в электрических фонариках тех лет хорошо, если 5 свечей будет, да и автомобильной фаре, включая эталонно-перекальный галогеновый "найтбрейкер" тоже поменьше будет).

Вот примерно так. Это Колман L427 второй половины 20-х, но я не вижу ни единой причины, чтобы подобная конструкция не появилась в 1915 году на любой лампе тех времен.

Но естественно, появились и полноценные, фабричного производства ручные прожектора:

От примитивного рефлектора на Nulite StormKing

Через Wunder Lampe Scheinwerfer

И к вполне приличным continental licht.

"Ручные прожектора", как в полноценном (с т.з. оптики), так и в суррогатном (простейший рефлектор на ширпотребной лампе), будут производиться почти до конца ХХ века. Естественно потому, что электрический прожектор на насколько тысяч свечей в луче в сколь-нибудь компактные габариты запихнуть удалось только вчера. И то, ... впрочем, об этом позже.

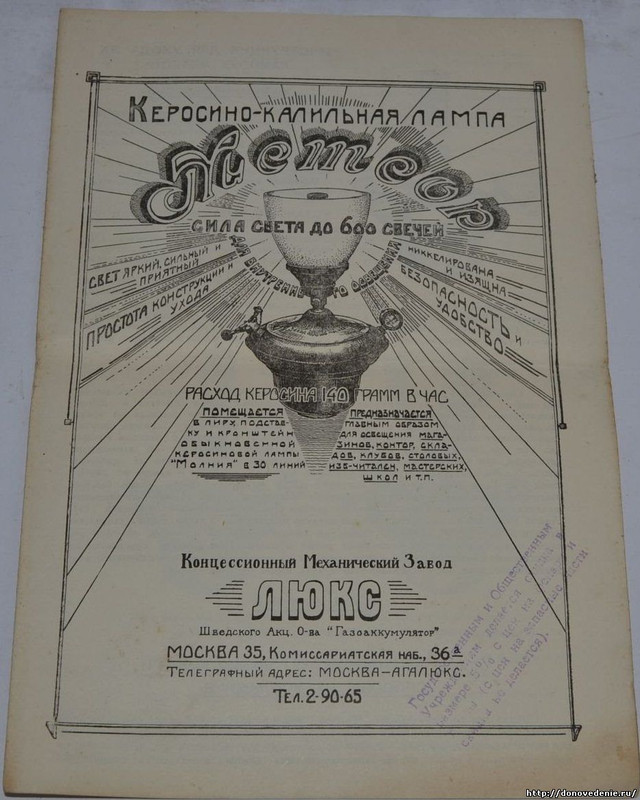

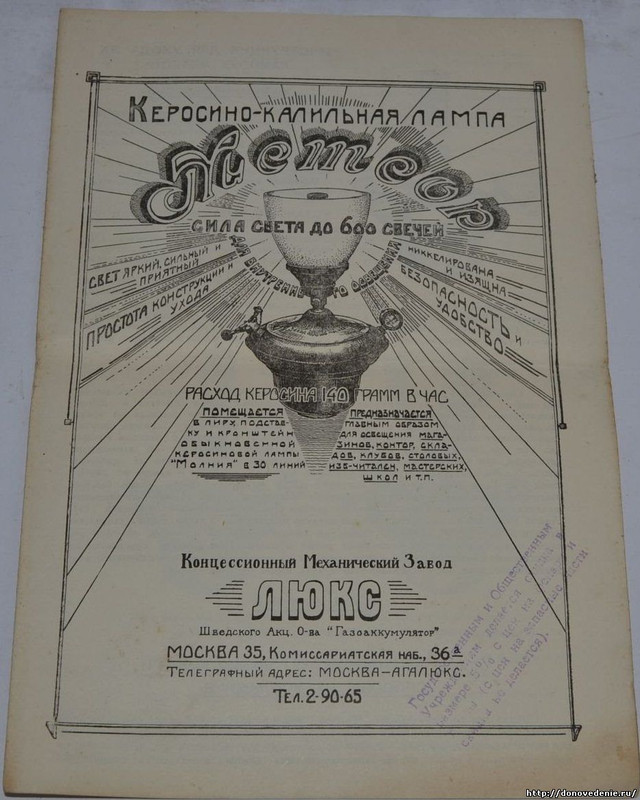

После войны в Советской России события завернулись самым непредсказуемым образом. Еще неокрепшее советское государство допускало многочисленные иностранные концессии и одной из них была уже знакомая АГА, которая "Газоаккумулятор". Автоматические ацетиленовые огни маяков - это, конечно, хорошо, но, как я и говорил, керосинокалильные лампы вытесняли и его. И в 24 году АГА получили предложение, от которого сложно было отказаться: Наладить производство керосиновых фонарей на московском заводе. Абсолютно непрофильное производство, как покажет практика, морально устаревших конкурентов основной продукции АГА.

Узнаете? Все тот же Метеор/Марс в универсальном исполнении. Но теперь производства Люкс-советский. И с этого момента "Люкс" в текстах может означать как LUX AB, так и "Метеор".

История советского "Люкса", как и других концессий закончилась ожидаемо - рейдерским отжимом завода правительством в 30-х. После этого практически до распада Союза о бытовых калильных лампах у меня какая-либо информация отсутствует. Видимо, потребности не было... Кстати, почти в то же время были погашены последние городские газовые фонари.

Бытовые лампы, конечно же, продолжали свое развитие.

Лилор

Акрон, демонстрационный одразец

Глориано

Гвинет-Аббат

Кнайт

Манон

Выглядят, как обычные настольные лампы, правда же? Но 20-е принесли и спесфисские светильники. В смысле, а зачем все усложнять?

Самой ранней лампой этого типа из найденных мной отличилась одна островная нация с давними традициями керосинового освещения и обогрева. Керона. Австралия. В самом деле, зачем мудрить? Вот вам лампа, которая и на столе стоит, и в сарай вынести можно!

Что? Домашние пауки от ужаса падают с потолка? Ну нацепите на голову штормлампы абажур!

Увы, идея оказалась слишком уж привлекательной и мутантные лампы будут производиться еще лет 30 - причем, на континенте.

Настенный светильник Акрон. Если до войны наружное освещение пришло к идеальной конструкции, то теперь начали появляться вот такие дети компромиссов. По хорошему горелка должна была бы светить вниз, в желудеобразный плафон - так освещенность получается оптимальной. Голова же штормлампы - ну не для этого ее проектировали.

Идея Quick lite, пусть и не с первой попытки, но получила популярность. Под знаком QL пройдут все 20-е годы. QL-подобные лампы будут выпускаться и другими производителями. Но у QL был и фатальный недостаток. Во-первых, QL мог работать только на бензине. Испарить керосин спичкой - ну это штормспички нужны. С термитом. Бенгальский огонь, короче:) А во-вторых, петлевой генератор довольно нервно относится к чистоте топлива.

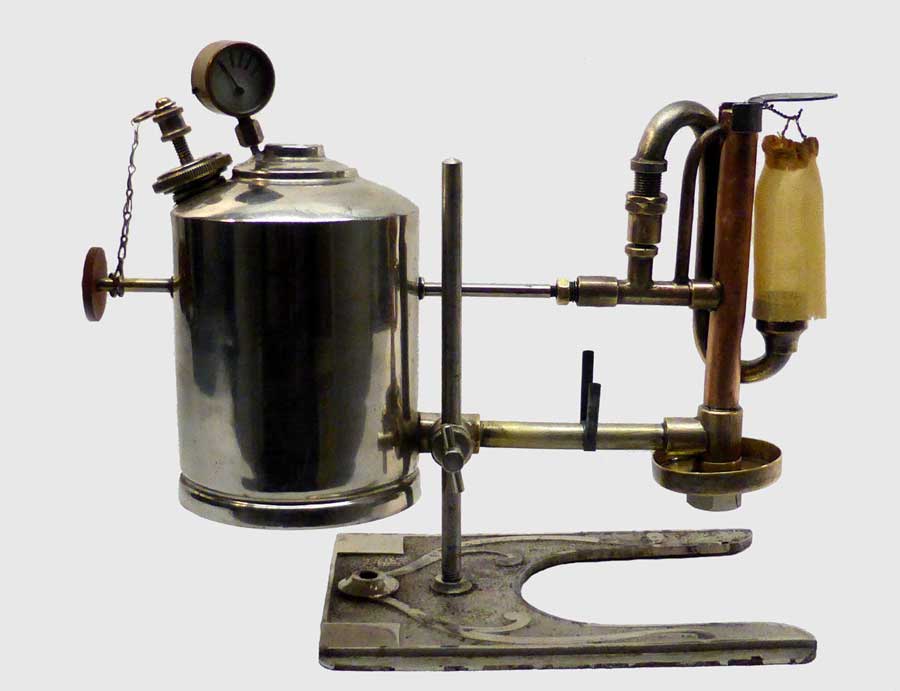

Керосин в качестве топлива был популярнее, но спичкой его не испарить, а блюдце по-прежнему неудобно. В конце 1920-х Грец (уже Петромакс, но все равно Грец!) "решил" проблему В 823 лампе. Он поставил ДВА бака - спиртовой и керосиновый и ДВА насоса. Вторым насосом спирт НАКАЧИВАЛСЯ В БЛЮДЕЧКО, в котором и поджигался спичкой! Едрена вошь! фитильная спиртовка с закрываемым колпачком фитилем была бы не настолько упоротой. Но упоротость можно только повышать!

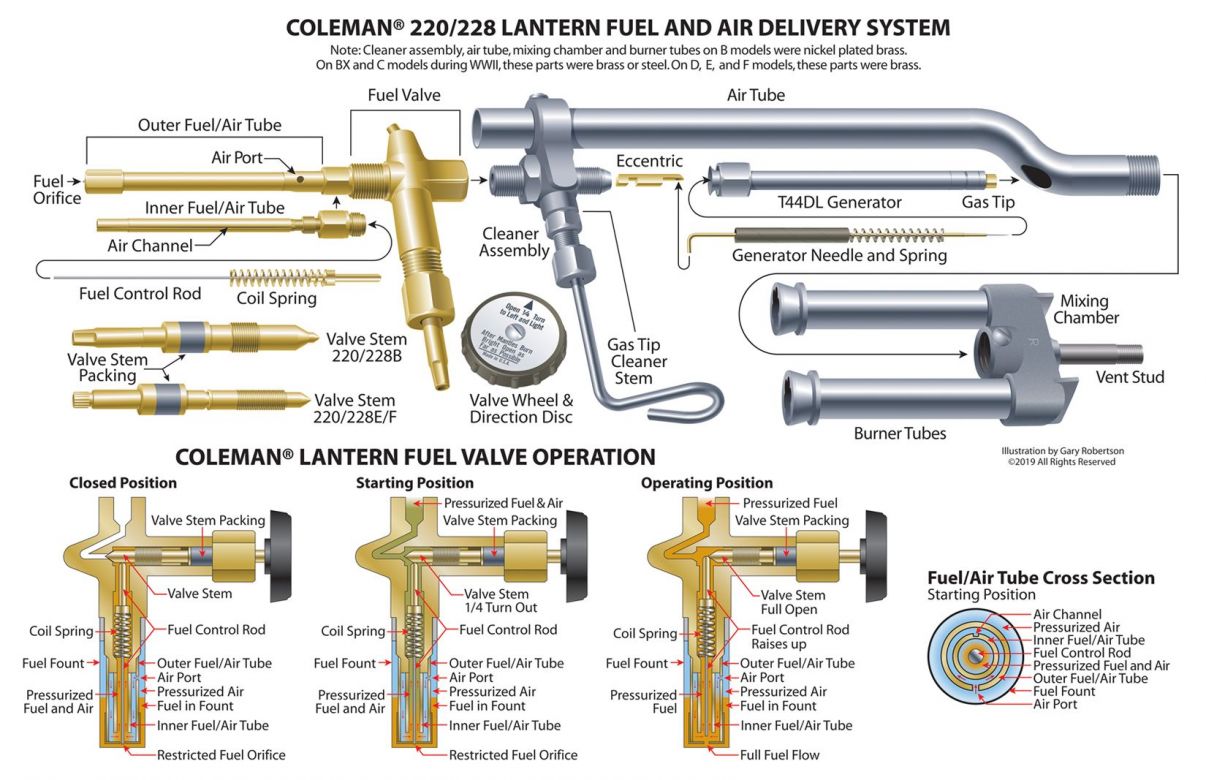

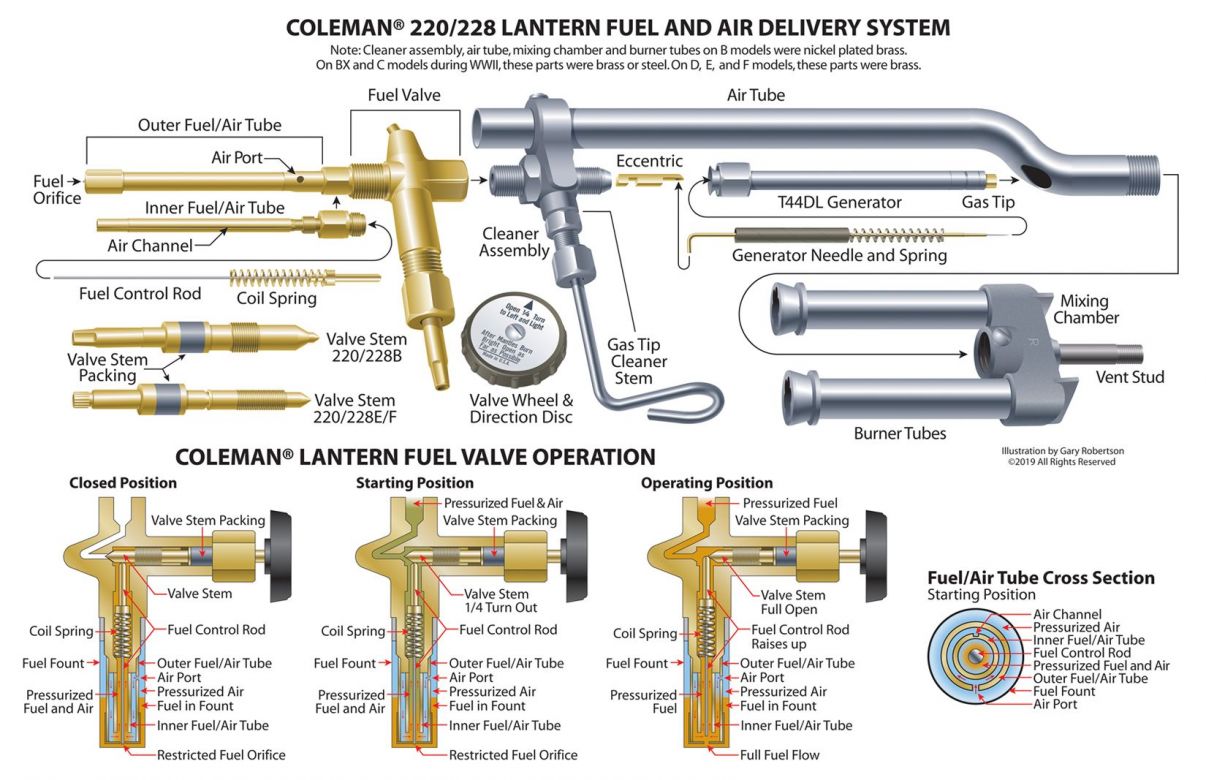

Колман с керосином пока связываться не стал, а продолжил совершенствовать бензиновую лампу. Два бака на одну горелку - перебор очевидный. Тем более, что великолепная бензовоздушная смесь уже есть под рукой - вон там, над поверхностью бензина в баке. Если ее пустить в горелку, горелка заработает. Собстно, пробулькивать воздух сквозь бензин и забирать полученную смесь сверху - это конструкция одного из первых карбюраторов. Да, розжиг бензовоздушной смесью сверху бака в рабочую горелку станет любимой конструкцией Колмана - но КАК она была реализована в лампе!

Coleman 220 "косой", 27 г.

Никакого крана-переключателя "розжиг-работа" не было. Не было и клапанов. Соотношение воздуха и топлива регулировалось технически простым (банальный игольчатый кран), но динамически очень сложным балансом аэродинамики, гидродинамики, пневматики и черт знает чего еще. В смысле, Колман предполагал, что увеличившийся поток топлива должен сам отсечь забор воздуха из бака. И оно даже работало. Иногда. В теории лампа должна была выходить на режим в течение минуты. На практике, время могло затянуться минут на 10, а в неудачных случаях - и на полчаса. И ведь это не просто "лампа светит слабее"! Это постоянная подкачка воздуха в бак (впрочем, "косые" лампы вообще давление жрали, как не в себя; "один раз накачать и забыть" - это не про них). В общем, в производстве эти лампы пробыли всего три года. Но замена им вышла уже в 28-29. И если вы думаете, что в новой лампе таки появился кран-переключатель - то нет, он не появился до сих пор:)

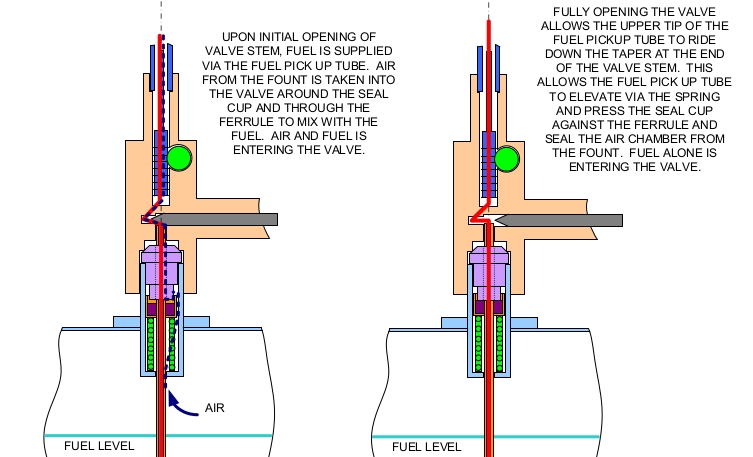

Если коротко, то вместо крана-перекидушки "розжиг-рабочее топливо" была воткнута сложная сдвоенная топливная трубка с игольчатым клапаном, управляемым поворотом рукоятки управления. Результат тот же, но конструкция ЕЩЕ более тонкая и нежная, чем в среднем по Колману (который и так работает строго на колмановском "белом бензине"). Стоит признать, схема оказалась достаточно надежной и стабильной, так что Instant-lite лампы с минимальными изменениями выпускаются по сей день.

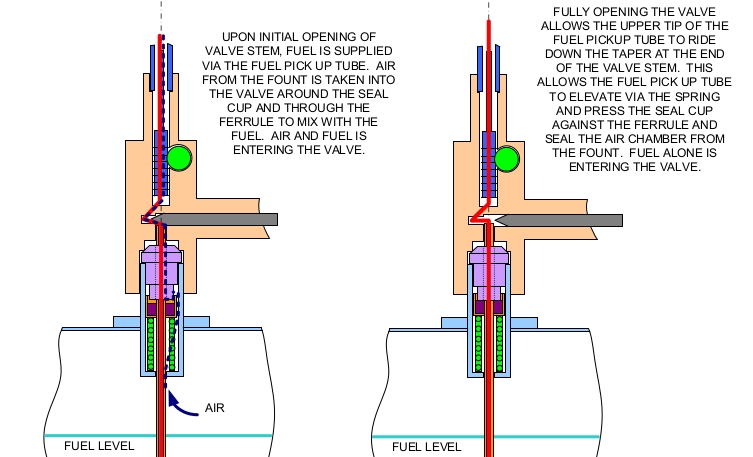

Смысл в чем: при открытии крана на 1/4 оборота (режим розжига), игла топливного дозатора приоткрывается, но проход недостаточен для подачи жидкого бензина и в бензопровод идет воздух с парами бензина с верхней части бака.

При открытии крана "в работу" игла открывает отверстие в нижней части бензопровода и бензин не только идет в основную магистраль, но и затапливает зазор между внешней и внутренней трубками, надежно отсекая воздух сверху бака.

Вскоре в меру аналогичные конструкции появились и у других производителей. Например, Akron

Но пока все новшества касались только бензиновых ламп. А ведь керосин дешевле и владельцам керосиновых ламп тоже хочется быстрый розжиг!

Начиналось все мило и почти безобидно. Если ранний 1051 Примус разжигался "факелом" в виде "вечной спички", то есть трубочки с фитилем.

То в позднем 1051 поставили ЕЩЕ ОДНУ горелку для разогрева!

Аналогичное решение с горелкой приняли и Грец, и Оптимус.

Aida 103 c дополнительной горелкой.

Petromax 828

Кстати, обратите внимание, СКОЛЬКО нужно качать насосик. Ну что, ниппель ТОЧНО хуже?:)

Забавный факт: лампы с горелкой быстрого розжига продолжали комплектоваться блюдцем, иногда съемным. Горелка - это хорошо и быстро, но колба не всегда выдерживала работу этого огнемета, так что блюдце часто рекомендуется для щадящего запуска горелки (А вот Колман...!)

Продолжали выпускаться и специальные лампы. Электричество электричеством, а светимость направленной штормлампы была сравнима с небольшим прожектором.

continental licht

Tilley

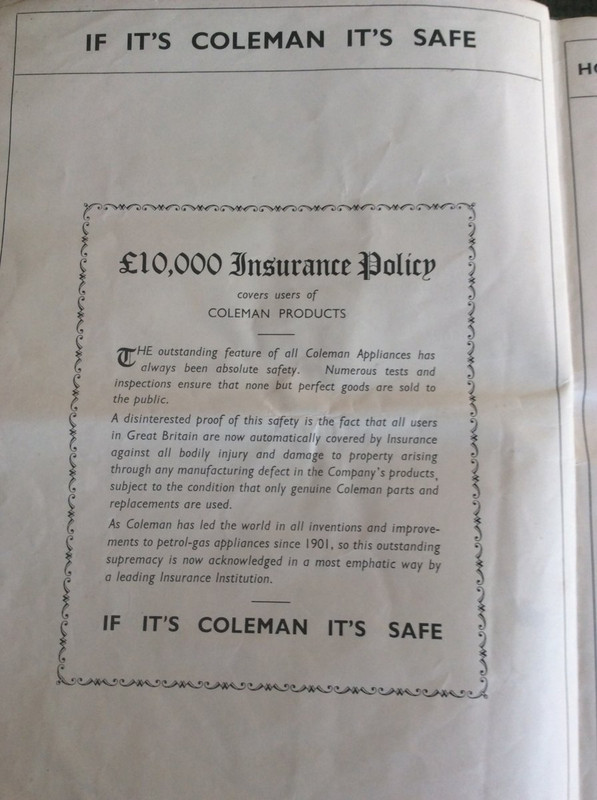

Колмановская страховка от взрыва лампы. Колман вообще много внимания уделял безопасности своих ламп (в отличие от привередливости:). И да, Колман был одним из немногих, ОТОЗВАВШИХ целую серию горелок под предлогом их небезопасности.

Хасаг-256, еще один настольно-штормовой мутант

Исключительно редкое исполнение штормлампы в корпусе .. другой штормлампы. Дитмар 541, Австрия.

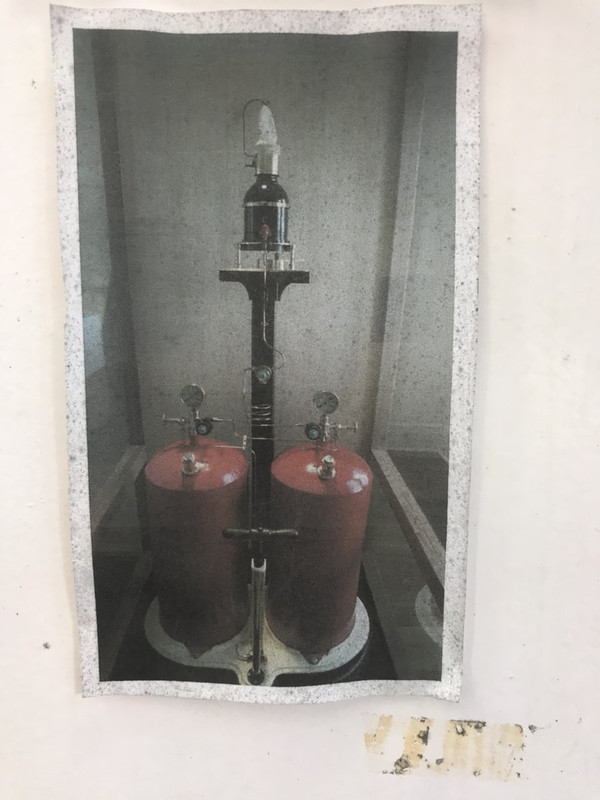

В 30-е же начинат распространяться стационарные светильники на новом топливе - пропане. Ничего интересного в них нет, но показать все же придется.

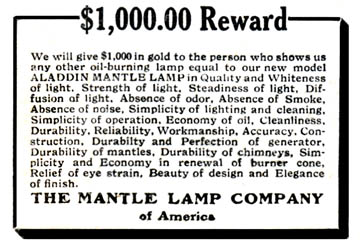

Mantle lamp company of america / Aladdin начинает выпуск своих ламп с баком под давлением. Model A была неплохой, но абсолютно и безнадежно тривиальной лампой с "факельным" розжигом.

Ничем кроме шильдика она не примечательна, так что была выпущена тиражом около 1000 штук - специально для коллекционеров. Так стало понятно, что:

Конкурировать придется с фирмами, выпускающими лампы уже три десятка лет.

И имеющими многочисленные ноу-хау.

А значит, новая лампа должна настолько превосходить ВСЕХ конкурентов, чтоб о конкуренции и речь даже не шла.

Не зря в Mantle Lamp Company of America работали перфекционисты! PL-1 стала уникальной. Ну то есть мультитопливные лампы, конечно, уже выпускали, лампы с дроссельной заслонкой тоже (и уже лет 10, как прекратили). Но вот мультитопливную (на бензине и керосине) лампу С МГНОВЕННЫМ ЗАПУСКОМ не производил никто и никогда. В смысле, вообще. Ни раньше, ни позже. Нет, колмановский Dual fuel "мультитопливный по-колмановски" - на колмановском бензине и с возможностью эпизодической работы на автомобильном бензине.

Это был хит. Это было произведение искусства. Если "аладдины" были лучшими фитильными лампами, то это была вершина развития жидкотопливных ламп. И да, владельцы с гордостью носили PL-1 и нежно прижимали ее к груди. Злые языки говорят, что это было связано с незащищенной хрупкой колбой уникальной формы и размера - так, что сейчас целая колба может стоить дороже всего тела лампы без колбы - но мы с уверенностью отметем эти гнусные намеки! На этом историю развития калильных ламп можно и завершить. Ничего нового уже не появится. Грядет эпоха упадка и полировки говна с лишь одним достойным интереса событием (но о нем попозже).

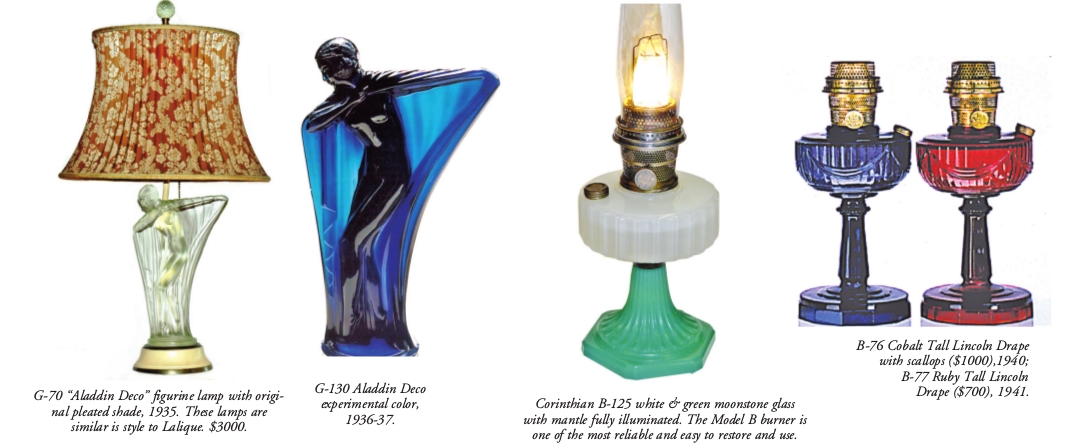

Примерно в это же время на фитильном Аладдине 12 произошли заметные изменения: Изменились в очередной раз колпачки-рассекатели.

Конус горелки стал несьемным, а сама горелка обзавелась сложной системой кожухов и экранов, снижающей ее нагрев и тепловой разгон лампы.

Тем не менее, производство ламп с горелками предыдущего поколения продолжалось.

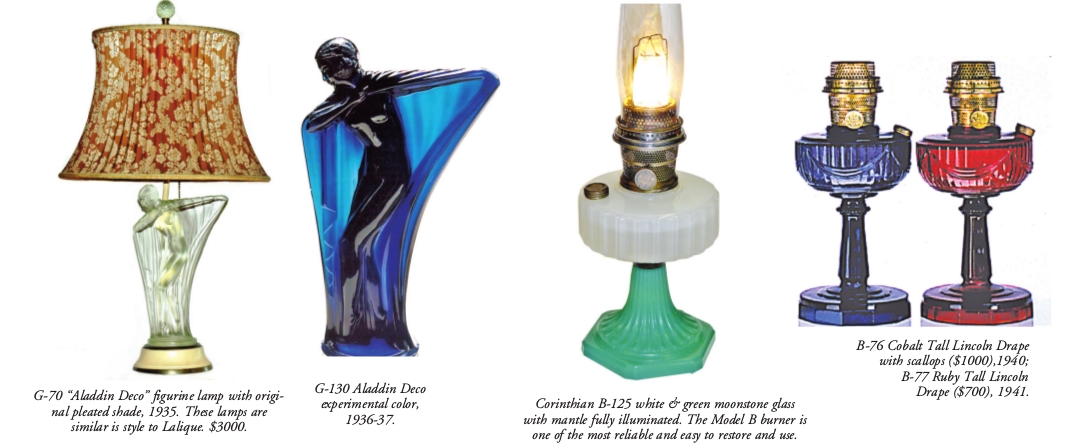

После достижения совершенства, меняться начинает форма ламп; они становятся вычурнее,

используются экзотические материалы, как урановое стекло и алацит.

Вторая война не принесла ничего нового. Упростились и удешевились материалы, никель и латунь сменились сталью и краской, урановое стекло и керамика ушли в прошлое (продажа соединений урана была ограничена с началом манхэттэнского проекта)... Были выпущены несколько ламп специального назначения - но в целом прогресс притормозился. "Ложку" улучшить возможности уже не было.

После войны опять же ассортимент расширился лампами, отличающимися в основном корпусом.

Вулкан-400, Аргентина. Опять мутант - просто мне скучно показывать обычные настольные лампы.

Петромакс-816

Он же, кек

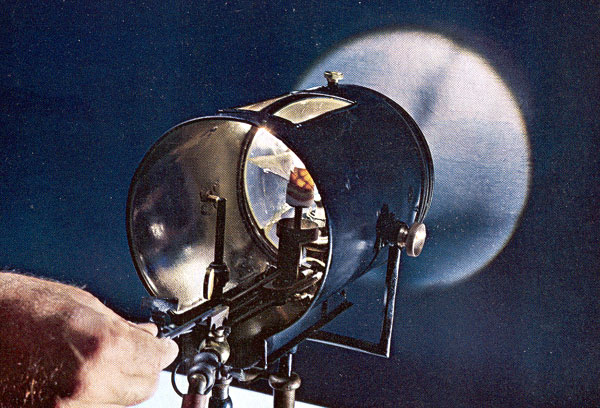

Газокалильное и керосинокалильное освещение доживало последние годы, сохранившись в виде сверхмощных прожекторов и освещения туристических районов.

Сверхмощная осветительная лампа.

На улице Лондона

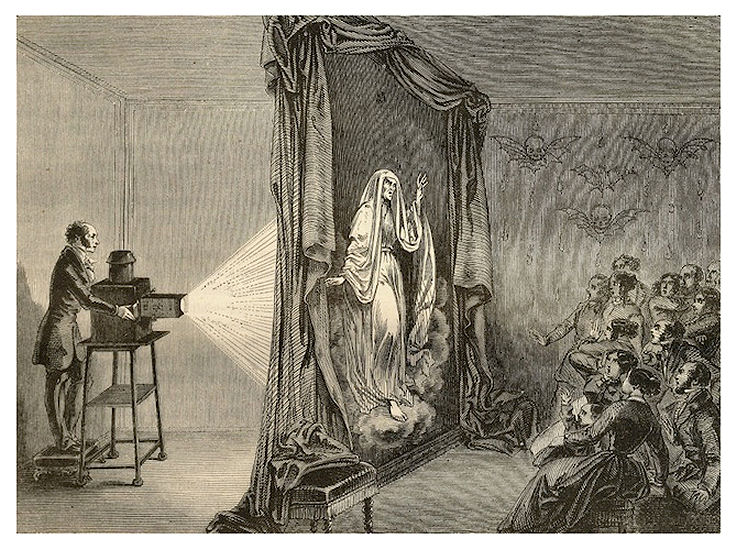

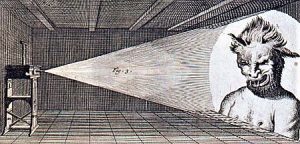

Проекционные фонари.

Но и сверхмощные лампы начинают отступать под натиском электрического света. В 1954 была погашена калильная лампа Херсонесского маяка.

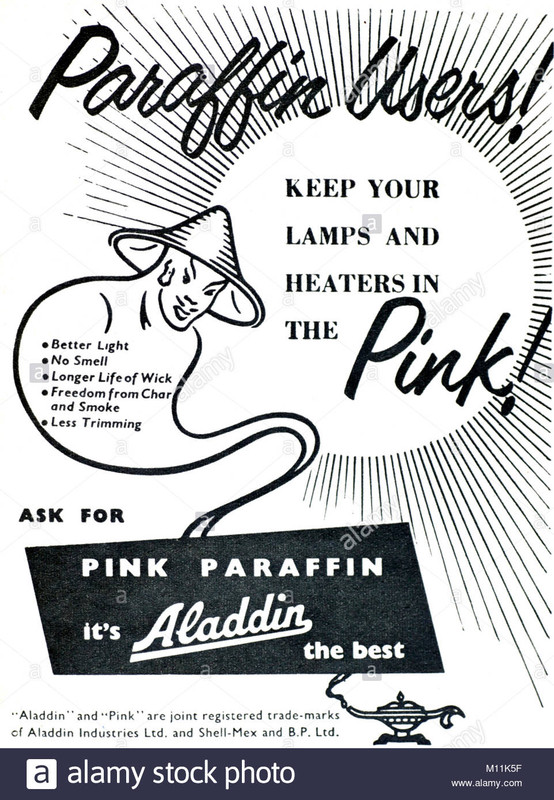

в 56 году, понимая, что фитильные лампы крайне чувствительны к качеству топлива, Аладдин заключил с Шеллом соглашение о выпуске специального, особо чистого "розового" керосина для его ламп и обогревателей. Собственно, обсуждения "чем заменить розовый керосин" актуальны до сих пор.

В 50-е же НАКОНЕЦ-ТО начинают массово выпускаться лампы с питанием от бытовых газовых баллонов. Появись они лет 50 назад - и я бы ограничился одним постом (ничего другого уже не понадобилось бы); 30 назад - это был бы хит. Но на 50-е пропановые лампы были лишь бенефисом домашних ламп. Электрификация оставляла им все меньше места.

"А у меня вот пропановая!.." Угу, пропановая, но НЕ ТАКАЯ.

Пропановые лампы первых поколений питались из маленьких бытовых перезаправляемых пропановых баллонов (propane cylinder). С ними лампа стала удручающе громоздкой и тяжелой. Это было бы хорошо в автономном доме, но переносить такую лампу было неудобно. Что-то вроде таких Bernz-o-matic

Да, да, тот самый, который баллоны с МАРР-газом!

В конце 50-х сельские районы начали подключаться к национальным электросетям и это стало началом конца для домашних и настольных ламп. Тем не менее, штормовые лампы продолжали держать нишу. Ни один электрический фонарь не мог сравниться даже с очень средней лампой.

60-е годы принесли несколько изменений: Уже изобретен тонкий одноразовый баллончик (cartridge/canister), который вставляется в слот, размещенный в том месте, где у бензиновой лампы находился бак.

Лампа стала заметно легче и удобнее, но заметно меньший запас топлива по-прежнему не давал газовой лампе сравниться с бензиновой, особенно оснащенной какой-либо версией Instant-lite.

Вторым вариантом была лобовая адаптация лампы к небольшому, но все-таки более емкому баллону.

Время газовых ламп пришло к 70-м с появлением одноразовых резьбовых и дихлофосных баллончиков и ламп, накручиваемых непосредственно на баллон. Это радикально облегчило газовую лампу и дало ей сравнимую с жидкотопливными работоспособность при несравнимо большем удобстве использования.

Но жидкотопливные лампы продолжали выпускаться. Почему? Газобаллонные лампы удобны и легки, но на длительной дистанции канистра "белого бензина" оказывается легче и дешевле ящика одноразовых баллончиков.

В 90-е ВНЕЗАПНО пришло осознание, что соли тория, вообще-то, радиоактивны. Причем, что особо противно - альфа-радиоактивны. Ториевые сетки начали заменять на иттриевые и циркониевые. Иногда. Не все.

Но без тория светимость новых сеток была заметно ниже. Так что, сейчас выбор несложен: радиоактивные, но яркие китайские сетки или безопасно-кастрированные европейские - чисто теоретически. На практике же, сетки есть "подходящие к лампе" и "какие-то другие". И если лампа у вас сколь-нибудь экзотическая, то есть, НЕ Колман/Петромакс/Примус последних поколений, то выбор сеток будет простым: берете или нет.

Зачем это в эпоху светодиодного света и литиевых аккумуляторов? Ну, свет в те же 400 свечей потребует 50-70+ ватт светодиодного светильника, который даже автомобильный аккумулятор высадит в ноль за пару вечеров. Но для "выехать на озеро попить водки на выходных" светодиоды - точно лучший вариант. И для режима "днем едем, вечером отдыхаем" тоже.

Газовая лампа будет очень хороша при остановке на несколько дней. Особенно, лампа с возможностью питания от бытового баллона.

А вот жидкостная... Как обычно, жидкостные лампы незаменимы в самых экстремальных условиях. Далекая поездка с перелетами. Отдых лагерем на пару недель-месяц. Опорный лагерь альпинистов. Зимняя поездка. И так далее. И здесь у них конкурентов даже сейчас маловато.

Картинки беспардонно смародерствованы с https://classicpressurelamps.com http://www.aladdinlamps.info https://williamsugghistory.co.uk http://light.papo-art.com/ https://terry-marsh.com и оставшейся части интернетов, так что смотреть их можно на свой страх и риск (если совесть вам позволяет игнорировать авторские права).

Я не стану рассматривать уличное освещение; с 10-х и до 50-х картина там будет одинаковая: газовое и керосиновое освещение медленно отступают под натиском электрического света. Очень медленно; без дуговых газовых ламп ОСРАМУ тягаться с калильными фонарями тяжело. Сами же светильники будут теми же газовыми, "трубчатыми" и автономными "пончиками" и "с накачкой".

Я уже говорил, и еще не раз повторю: электрификация - это в первую очередь инфраструктура. ЛЭП. Без ЛЭП станция будет питать один-единственный особняк или пару улиц и площадь, или даже город - и все. Энергию нужно как-то передавать - и вот в конце 19 века нашелся способ запасти энергию мощной станции и легко перевезти ее в жестянке к потребителю. Мощные электропечи позволяли превратить обыковенный оксид кальция в смеси с углем в КАРБИД КАЛЬЦИЯ. А карбид (специально для молодежи) при соединении с водой выделяет горючий газ ацетилен. Вскоре были изобретены более-менее безопасные (ахаха) генераторы типа "автоген" и газовое освещение получило не просто второе дыхание, а попросту божественное воскрешение.

Шутка ли - газовое освещение, топливо к которому хранить безопаснее, чем тушенку; газ с высочайшей светимостью, легко соперничающий со сложными и нежными калильными лампами и этим непонятным электричеством. Газ, который позволил создать ветрозащищенные фонари, выдерживающие самые тяжелые условия и самое скотское обращение - даже в шахтах и на транспорте. Ну и в домах с особняками, конечно же! Большой генератор можно было поставить в сарае или в подсобке и освещать целый дом. Доходило до того, что ацетиленовое освещение в особняках заменяло уже установленное электрическое! Ведь электричество - это не только лампочки и выключатели. Это еще и машзал с бригадами машинистов и электриков - а закинуть карбид в генератор и обезьяна сможет.

Казалось бы, с таким топливом вся возня с керосином и бензином смысла не имеет - газ можно готовить просто и безопасно прямо в лампе! Осталось только насадить на генератор горелку!

В общем-то все, знакомые с карбидными лампами согласятся ,что и через 120 лет после изобретения они так и остались в виде "газовый рожок, прицепленный к генератору". Никакого принципиального развития так и не случилось. Почему?

Я уже писал в прошлом посту, что ацетилен по западлючести превосходит водород. Причем, сильно превосходит:) Ну так вот, калильные лампы работают с давлением в пару атмосфер, а то и больше. А ацетилен в генераторе при двух атмосферах способен рвануть сам по себе. Впрочем, ацетилену для взрыва причины вообще не нужны - давление, температура, резкий звук (ударная волна), медная арматура, падение баллона, пропущенный обратный удар, да просто само наличие газообразного ацетилена в баллоне - что угодно. В общем, небольшой фонарь "открытого пламени" на ацетилене потрясающе надежен, вынослив и безопасен. И одновременно, большая система ацетиленового освещения - сама по себе предпосылка к инциденту.

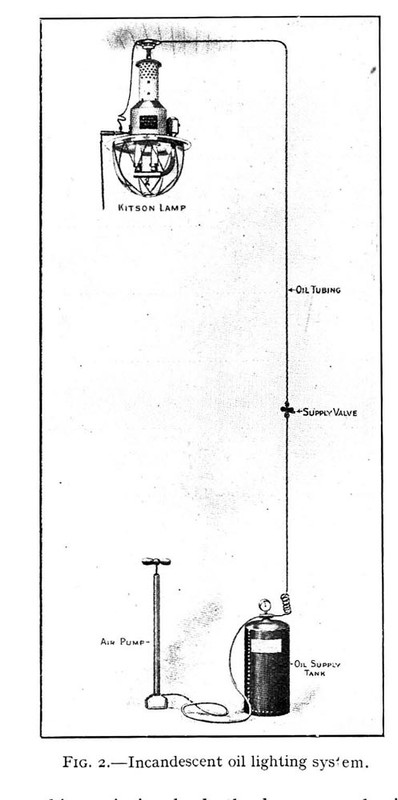

В 1901 большой любитель нового топлива Нильс Густав Дален изобретает газовый баллон для хранения ацетилена. Да, в простом баллоне ацетилен по устойчивости сравним с нитроглицерином. И вы не поверите, баллон для ацетилена Дален наполнил пористым адсорбентом, пропитанным ацетоном. По безопасности это стало сравнимо уже с динамитом и немедленно пошло в ход. Газобаллонный ацетилен позволял относительно безопасно использовать давления в несколько атмосфер, чего было достаточно для работы калильной лампы. Но тяжелый и нежный (упадет - рванет.. через пару дней) баллон никак не вписывался в требования к бытовой утвари. Зато прожектора на атмосферных и кислородных ацетиленовых горелках стали палачами для уцелевших кислород-газолиновых фонарей.

В 1904 Дален основывает Акционерное Общество ГазоАккумулятор (AGA), которое и занимается разработкой и продвижением перспективных ацетиленовых систем, в том числе и освещения. В 1915 открывается Русское Общество Газоаккумулятор.

Несмотря на то, что большую часть заказов обеспечивали маяки, "Газоаккумулятор" выпускает и мощные калильные ацетиленовые прожектора. Да, 1915 - это не 1900; мощные моторы и генераторы дали наконец-то второе дыхание угольным дуговым прожекторам с их почти неограниченными возможностями масштабирования - но НЕ на транспорте электрический прожектор становился совершенно беспомощным. А ацетиленовому что? Баллоны есть - свет будет.

Обратите внимание на силу света. Даже мощным дуговым прожекторам есть о чем побеспокоиться. Собственно, проектор с инжекторной горелкой на 12000 свечей - это как раз аналог калильных ламп, о которых я уже говорил. А вот кислород-ацетиленовый "с прочным телом накаливания", по всей видимости, был последним представителем светильников по типу Друммондова света. Такой себе взрыв сверхновой перед уходом в небытие.

С АГА мы еще встретимся, а пока вернемся к обычным лампам.

Итак, первые "штормовые лампы" появились, причем, почти сразу была найдена "идеальная" компоновка с нижним баком, широкой зарешеченной цилиндрической колбой и Т-образной перевернутой горелкой. Но "идеальная" компоновка не означала идеальность конструкции. Более того, компактность лампы сделала невыносимыми все "мелкие недостатки" калильных ламп.

Компактность означает плотность компоновки, а ветрозащита означает практическую недоступность горелки снаружи. То есть банальный рычажок прочистки жиклера (который и так из-за конструкции горелки соединен с длинным штоком) - теперь придется выводить наружу еще одной или несколькими длинными тягами. А саму горелку делать легко разборной, чтобы пользователь мог хоть как-то поменять калильную сетку, которая, вообще-то, расходник. А розжиг... ну, на первом поколении ламп розжиг был "факельный" (torch-lite), то есть, пользователь просовывал в отверстие штырь с ваткой из асбеста, пропитанной денатуратом и нагревал парогенератор.

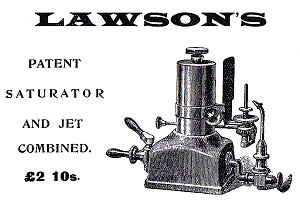

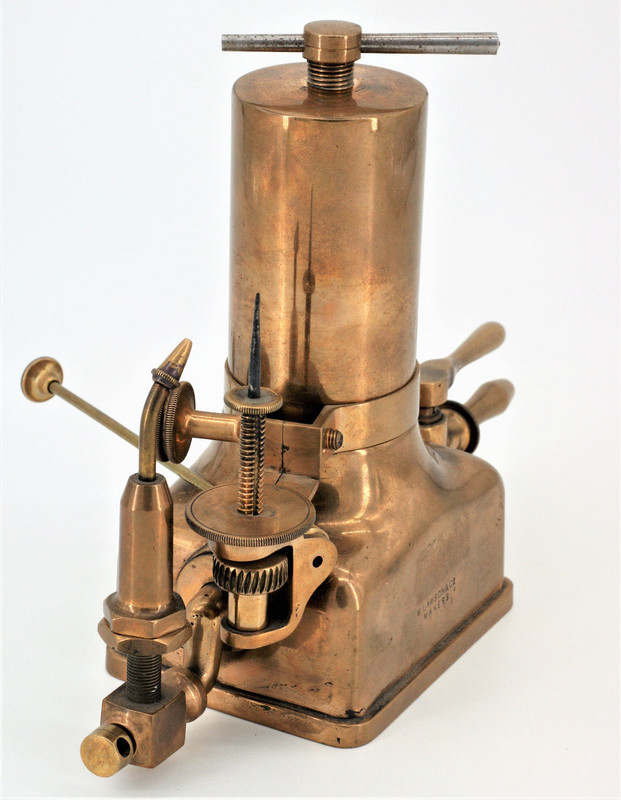

Отдельный вопрос был с топливом, причем, речь идет даже не о мультитопливности (хотя именно в это время мультитопливные лампы строить пытались), а о том, как заставить лампу работать на том, что в сельской местности считалось топливом. Одно из решений я показывал в прошлом посту - дроссельная заслонка .. ну да, карбюратора.

Впоследствии выродившаяся до пластинки

А потом и просто навинчиваемой заглушки.

Фото приведено "для примера".

ТОГДА (да и вообще, на калильных лампах) ЭТО называлось "карбюратором", хоть по сути и инжектор:). ДА, в автомобиле инжектор - это немного не то. В общем, по-русски это будет "инжекторная горелка". С дроссельной заслонкой карбюратора, кек. В современных лампах pегулировка карбюратора может встречаться в виде специального винта, но и ее удобства, и эффективности едва хватает для настройки лампы под конкретный сорт "Калоши", и то не всегда.

В общем, ситуация вернулась на 20 лет назад - "идея хорошая, но вот исполнение - как для врагов".

Несколько лет AGM-333 светила в гордом одиночестве, но в 14 году что-то произошло и ветрозащитные лампы начали выпускать все, кто только мог. Колман начал с непривычно круглой "дуговой" лампы. На этот раз "дуговая" совершенно точно описывала не конструкцию, а яркость нового светильника

Колман-Н416 "Arc" lantern

Кстати, на видео показано как раз "факельное" зажигание и использование внешнего насоса.

Вскоре появились и другие штормовые лампы. Например, ЛЮКС-Сириус

Acron

Или Nagle Chase.

Сразу стало понятно, что "факельный" розжиг очень неудобен. Поэтому первым делом решили приспособить к лампе уже знакомое блюдце для денатурата. То, что было тривиальным в домашней лампе или уличном фонаре - в закрытой штормлампе немедленно превратилось в сеанс гинекологического порно с хитровыделанными фунфыриками спирта и прицельными суваниями спичек. Вот примерно так. Это Оптимус гораздо более поздних времен, но сохранивший архаичную систему розжига (ничего удивительного; сами увидите - ДРУГИЕ - НЕ ЛУЧШЕ!).

Вообще, "блюдце" в разных его формах сохранится... долго. Блюдце быстро вымрет на бензиновых лампах и навсегда останется с керосиновыми. В общем, я сейчас покажу пару-тройку вариантов, чтоб дальше на этом не задерживаться. Блюдца могли быть как встроенными

так и съемными

На последней картинке видна фитильная набивка блюдца. На предыдущей - торчащая железяка для прижима этой самой набивки.

При таких условиях лампа "Аладдин" будет гораздо лучше - особенно если не давать к ней прикасаться диким арабам (с) Лоуренс Аравийский.

В общем, потребность была и все производители немедленно начали разработку и производство ветрозащитных ламп. Но в условиях войны возможностей для удовлетворения ментальных извращений у них не было. Ламп требовалось много, простых и надежных. Разврат начнется позднее.

В 1917 Колман выпусает первый светильник типа Quick-lite. Лампа, которую можно было зажечь БЫСТРО и почти без сложностей. Эта бензиновая лампа имела "петлевой" генератор, который для запуска подогревался обыкновенной спичкой (ну парой спичек)! Гениальность идеи несколько омрачает тот факт, что в настольных лампах эта схема появилась незадолго до войны, но... спишем на патенты и нежелание Колмана менять "петельку" на какой-нибудь "зигзаг"

На видео, кстати, показана и настольная лампа с аналогичным генератором.

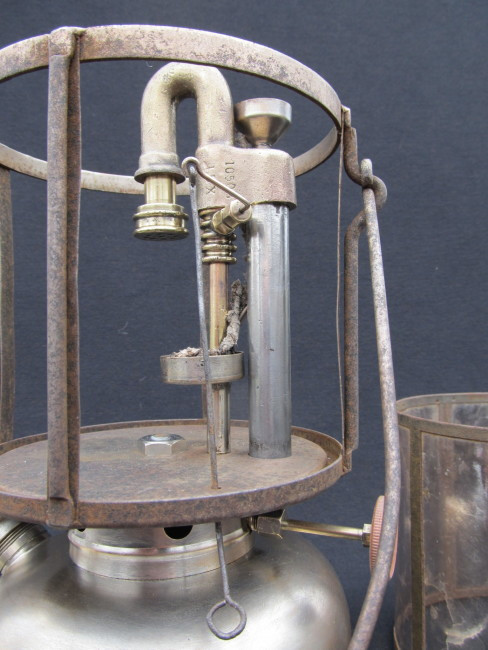

Тем временем Mantle lamp company of america продолжали развлекаться с выкопанной стюардессой в виде фитильной калильной лампы. Война притормозила рост бизнеса, но совершенствоваться лампы продолжали. Во-первых, производство ламп было окончательно локализовано в США (раньше стекла и части горелок импортировались из Германии). Изменился фитиль. Теперь он был усилен дополнительными лентами так, чтобы при движении он не перекашивался и всегда сохранял круглую форму. Появился инструмент для аккуратной очистки нагара на фитиле. Появилась и защитная сетка на выхлопной трубе лампы - да, тут война идет и мокрицы с тараканами с потолка падают:)

Защитные сетки для ламп Аладдин выпускаются по сей день. Да, они слегка изменились, но ничего особо революционного не произошло.

В 1915 Аладдин м6 выиграл золотую медаль на международной выставке в Сан-Франциско.

Фонари, конечно же, были и раньше. Были простейшие свечные и фитильные

Были, конечно же, ацетиленовые.

Но калильные лампы направленного света повели свою историю от керосиновых ламп с внешним рефлектором.

Мне не удалось найти направленных ламп времен первой войны, но я полагаю это именно недостатком информации. В смысле, они ДОЛЖНЫ были появиться еще тогда. Цилиндрическая зарешеченная колба большинства ламп (да, Колман - это не большинство, хоть и подавляющее) сводила задачу к получасу возни с ножницами. Лист полированной нержавейки (жести, оцинковки, латуни - да в конце концов, развернутой банки от тушняка) просто крепился с одной стороны лампы к прутьям решетки. Оптика? Джентельмены, при 400 свечах "на лампе" оптика имеет чисто символическое значение (для информации, в электрических фонариках тех лет хорошо, если 5 свечей будет, да и автомобильной фаре, включая эталонно-перекальный галогеновый "найтбрейкер" тоже поменьше будет).

Вот примерно так. Это Колман L427 второй половины 20-х, но я не вижу ни единой причины, чтобы подобная конструкция не появилась в 1915 году на любой лампе тех времен.

Но естественно, появились и полноценные, фабричного производства ручные прожектора:

От примитивного рефлектора на Nulite StormKing

Через Wunder Lampe Scheinwerfer

И к вполне приличным continental licht.

"Ручные прожектора", как в полноценном (с т.з. оптики), так и в суррогатном (простейший рефлектор на ширпотребной лампе), будут производиться почти до конца ХХ века. Естественно потому, что электрический прожектор на насколько тысяч свечей в луче в сколь-нибудь компактные габариты запихнуть удалось только вчера. И то, ... впрочем, об этом позже.

Узнаете? Все тот же Метеор/Марс в универсальном исполнении. Но теперь производства Люкс-советский. И с этого момента "Люкс" в текстах может означать как LUX AB, так и "Метеор".

История советского "Люкса", как и других концессий закончилась ожидаемо - рейдерским отжимом завода правительством в 30-х. После этого практически до распада Союза о бытовых калильных лампах у меня какая-либо информация отсутствует. Видимо, потребности не было... Кстати, почти в то же время были погашены последние городские газовые фонари.

Бытовые лампы, конечно же, продолжали свое развитие.

Лилор

Акрон, демонстрационный одразец

Глориано

Гвинет-Аббат

Кнайт

Манон

Выглядят, как обычные настольные лампы, правда же? Но 20-е принесли и спесфисские светильники. В смысле, а зачем все усложнять?

Самой ранней лампой этого типа из найденных мной отличилась одна островная нация с давними традициями керосинового освещения и обогрева. Керона. Австралия. В самом деле, зачем мудрить? Вот вам лампа, которая и на столе стоит, и в сарай вынести можно!

Что? Домашние пауки от ужаса падают с потолка? Ну нацепите на голову штормлампы абажур!

Увы, идея оказалась слишком уж привлекательной и мутантные лампы будут производиться еще лет 30 - причем, на континенте.

Настенный светильник Акрон. Если до войны наружное освещение пришло к идеальной конструкции, то теперь начали появляться вот такие дети компромиссов. По хорошему горелка должна была бы светить вниз, в желудеобразный плафон - так освещенность получается оптимальной. Голова же штормлампы - ну не для этого ее проектировали.

Керосин в качестве топлива был популярнее, но спичкой его не испарить, а блюдце по-прежнему неудобно. В конце 1920-х Грец (уже Петромакс, но все равно Грец!) "решил" проблему В 823 лампе. Он поставил ДВА бака - спиртовой и керосиновый и ДВА насоса. Вторым насосом спирт НАКАЧИВАЛСЯ В БЛЮДЕЧКО, в котором и поджигался спичкой! Едрена вошь! фитильная спиртовка с закрываемым колпачком фитилем была бы не настолько упоротой. Но упоротость можно только повышать!

Колман с керосином пока связываться не стал, а продолжил совершенствовать бензиновую лампу. Два бака на одну горелку - перебор очевидный. Тем более, что великолепная бензовоздушная смесь уже есть под рукой - вон там, над поверхностью бензина в баке. Если ее пустить в горелку, горелка заработает. Собстно, пробулькивать воздух сквозь бензин и забирать полученную смесь сверху - это конструкция одного из первых карбюраторов. Да, розжиг бензовоздушной смесью сверху бака в рабочую горелку станет любимой конструкцией Колмана - но КАК она была реализована в лампе!

Coleman 220 "косой", 27 г.

Никакого крана-переключателя "розжиг-работа" не было. Не было и клапанов. Соотношение воздуха и топлива регулировалось технически простым (банальный игольчатый кран), но динамически очень сложным балансом аэродинамики, гидродинамики, пневматики и черт знает чего еще. В смысле, Колман предполагал, что увеличившийся поток топлива должен сам отсечь забор воздуха из бака. И оно даже работало. Иногда. В теории лампа должна была выходить на режим в течение минуты. На практике, время могло затянуться минут на 10, а в неудачных случаях - и на полчаса. И ведь это не просто "лампа светит слабее"! Это постоянная подкачка воздуха в бак (впрочем, "косые" лампы вообще давление жрали, как не в себя; "один раз накачать и забыть" - это не про них). В общем, в производстве эти лампы пробыли всего три года. Но замена им вышла уже в 28-29. И если вы думаете, что в новой лампе таки появился кран-переключатель - то нет, он не появился до сих пор:)

Если коротко, то вместо крана-перекидушки "розжиг-рабочее топливо" была воткнута сложная сдвоенная топливная трубка с игольчатым клапаном, управляемым поворотом рукоятки управления. Результат тот же, но конструкция ЕЩЕ более тонкая и нежная, чем в среднем по Колману (который и так работает строго на колмановском "белом бензине"). Стоит признать, схема оказалась достаточно надежной и стабильной, так что Instant-lite лампы с минимальными изменениями выпускаются по сей день.

Смысл в чем: при открытии крана на 1/4 оборота (режим розжига), игла топливного дозатора приоткрывается, но проход недостаточен для подачи жидкого бензина и в бензопровод идет воздух с парами бензина с верхней части бака.

При открытии крана "в работу" игла открывает отверстие в нижней части бензопровода и бензин не только идет в основную магистраль, но и затапливает зазор между внешней и внутренней трубками, надежно отсекая воздух сверху бака.

Вскоре в меру аналогичные конструкции появились и у других производителей. Например, Akron

Но пока все новшества касались только бензиновых ламп. А ведь керосин дешевле и владельцам керосиновых ламп тоже хочется быстрый розжиг!

Начиналось все мило и почти безобидно. Если ранний 1051 Примус разжигался "факелом" в виде "вечной спички", то есть трубочки с фитилем.

То в позднем 1051 поставили ЕЩЕ ОДНУ горелку для разогрева!

Аналогичное решение с горелкой приняли и Грец, и Оптимус.

Aida 103 c дополнительной горелкой.

Petromax 828

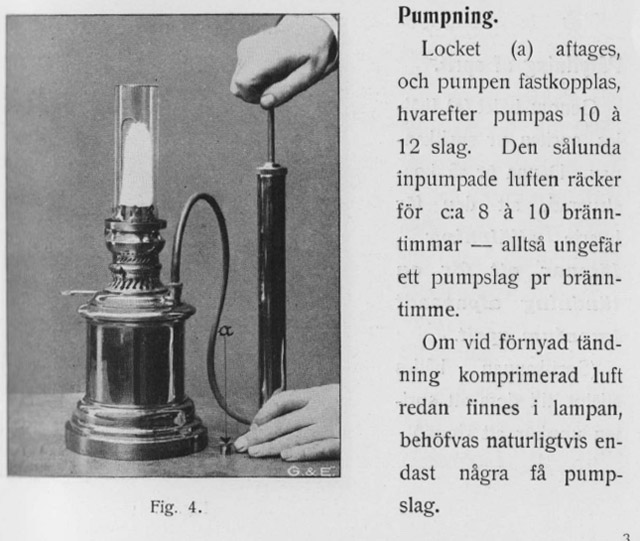

Кстати, обратите внимание, СКОЛЬКО нужно качать насосик. Ну что, ниппель ТОЧНО хуже?:)

Забавный факт: лампы с горелкой быстрого розжига продолжали комплектоваться блюдцем, иногда съемным. Горелка - это хорошо и быстро, но колба не всегда выдерживала работу этого огнемета, так что блюдце часто рекомендуется для щадящего запуска горелки (А вот Колман...!)

Продолжали выпускаться и специальные лампы. Электричество электричеством, а светимость направленной штормлампы была сравнима с небольшим прожектором.

continental licht

Tilley

Хасаг-256, еще один настольно-штормовой мутант

Исключительно редкое исполнение штормлампы в корпусе .. другой штормлампы. Дитмар 541, Австрия.

В 30-е же начинат распространяться стационарные светильники на новом топливе - пропане. Ничего интересного в них нет, но показать все же придется.

Ничем кроме шильдика она не примечательна, так что была выпущена тиражом около 1000 штук - специально для коллекционеров. Так стало понятно, что:

Конкурировать придется с фирмами, выпускающими лампы уже три десятка лет.

И имеющими многочисленные ноу-хау.

А значит, новая лампа должна настолько превосходить ВСЕХ конкурентов, чтоб о конкуренции и речь даже не шла.

Не зря в Mantle Lamp Company of America работали перфекционисты! PL-1 стала уникальной. Ну то есть мультитопливные лампы, конечно, уже выпускали, лампы с дроссельной заслонкой тоже (и уже лет 10, как прекратили). Но вот мультитопливную (на бензине и керосине) лампу С МГНОВЕННЫМ ЗАПУСКОМ не производил никто и никогда. В смысле, вообще. Ни раньше, ни позже. Нет, колмановский Dual fuel "мультитопливный по-колмановски" - на колмановском бензине и с возможностью эпизодической работы на автомобильном бензине.

Это был хит. Это было произведение искусства. Если "аладдины" были лучшими фитильными лампами, то это была вершина развития жидкотопливных ламп. И да, владельцы с гордостью носили PL-1 и нежно прижимали ее к груди. Злые языки говорят, что это было связано с незащищенной хрупкой колбой уникальной формы и размера - так, что сейчас целая колба может стоить дороже всего тела лампы без колбы - но мы с уверенностью отметем эти гнусные намеки! На этом историю развития калильных ламп можно и завершить. Ничего нового уже не появится. Грядет эпоха упадка и полировки говна с лишь одним достойным интереса событием (но о нем попозже).

Примерно в это же время на фитильном Аладдине 12 произошли заметные изменения: Изменились в очередной раз колпачки-рассекатели.

Конус горелки стал несьемным, а сама горелка обзавелась сложной системой кожухов и экранов, снижающей ее нагрев и тепловой разгон лампы.

Тем не менее, производство ламп с горелками предыдущего поколения продолжалось.

После достижения совершенства, меняться начинает форма ламп; они становятся вычурнее,

используются экзотические материалы, как урановое стекло и алацит.

Вторая война не принесла ничего нового. Упростились и удешевились материалы, никель и латунь сменились сталью и краской, урановое стекло и керамика ушли в прошлое (продажа соединений урана была ограничена с началом манхэттэнского проекта)... Были выпущены несколько ламп специального назначения - но в целом прогресс притормозился. "Ложку" улучшить возможности уже не было.

После войны опять же ассортимент расширился лампами, отличающимися в основном корпусом.

Вулкан-400, Аргентина. Опять мутант - просто мне скучно показывать обычные настольные лампы.

Петромакс-816

Он же, кек

Газокалильное и керосинокалильное освещение доживало последние годы, сохранившись в виде сверхмощных прожекторов и освещения туристических районов.

Сверхмощная осветительная лампа.

На улице Лондона

Проекционные фонари.

Но и сверхмощные лампы начинают отступать под натиском электрического света. В 1954 была погашена калильная лампа Херсонесского маяка.

в 56 году, понимая, что фитильные лампы крайне чувствительны к качеству топлива, Аладдин заключил с Шеллом соглашение о выпуске специального, особо чистого "розового" керосина для его ламп и обогревателей. Собственно, обсуждения "чем заменить розовый керосин" актуальны до сих пор.

"А у меня вот пропановая!.." Угу, пропановая, но НЕ ТАКАЯ.

Пропановые лампы первых поколений питались из маленьких бытовых перезаправляемых пропановых баллонов (propane cylinder). С ними лампа стала удручающе громоздкой и тяжелой. Это было бы хорошо в автономном доме, но переносить такую лампу было неудобно. Что-то вроде таких Bernz-o-matic

Да, да, тот самый, который баллоны с МАРР-газом!

В конце 50-х сельские районы начали подключаться к национальным электросетям и это стало началом конца для домашних и настольных ламп. Тем не менее, штормовые лампы продолжали держать нишу. Ни один электрический фонарь не мог сравниться даже с очень средней лампой.

60-е годы принесли несколько изменений: Уже изобретен тонкий одноразовый баллончик (cartridge/canister), который вставляется в слот, размещенный в том месте, где у бензиновой лампы находился бак.

Лампа стала заметно легче и удобнее, но заметно меньший запас топлива по-прежнему не давал газовой лампе сравниться с бензиновой, особенно оснащенной какой-либо версией Instant-lite.

Вторым вариантом была лобовая адаптация лампы к небольшому, но все-таки более емкому баллону.

Время газовых ламп пришло к 70-м с появлением одноразовых резьбовых и дихлофосных баллончиков и ламп, накручиваемых непосредственно на баллон. Это радикально облегчило газовую лампу и дало ей сравнимую с жидкотопливными работоспособность при несравнимо большем удобстве использования.

Но жидкотопливные лампы продолжали выпускаться. Почему? Газобаллонные лампы удобны и легки, но на длительной дистанции канистра "белого бензина" оказывается легче и дешевле ящика одноразовых баллончиков.

В 90-е ВНЕЗАПНО пришло осознание, что соли тория, вообще-то, радиоактивны. Причем, что особо противно - альфа-радиоактивны. Ториевые сетки начали заменять на иттриевые и циркониевые. Иногда. Не все.

Но без тория светимость новых сеток была заметно ниже. Так что, сейчас выбор несложен: радиоактивные, но яркие китайские сетки или безопасно-кастрированные европейские - чисто теоретически. На практике же, сетки есть "подходящие к лампе" и "какие-то другие". И если лампа у вас сколь-нибудь экзотическая, то есть, НЕ Колман/Петромакс/Примус последних поколений, то выбор сеток будет простым: берете или нет.

Зачем это в эпоху светодиодного света и литиевых аккумуляторов? Ну, свет в те же 400 свечей потребует 50-70+ ватт светодиодного светильника, который даже автомобильный аккумулятор высадит в ноль за пару вечеров. Но для "выехать на озеро попить водки на выходных" светодиоды - точно лучший вариант. И для режима "днем едем, вечером отдыхаем" тоже.

Газовая лампа будет очень хороша при остановке на несколько дней. Особенно, лампа с возможностью питания от бытового баллона.

А вот жидкостная... Как обычно, жидкостные лампы незаменимы в самых экстремальных условиях. Далекая поездка с перелетами. Отдых лагерем на пару недель-месяц. Опорный лагерь альпинистов. Зимняя поездка. И так далее. И здесь у них конкурентов даже сейчас маловато.

.

.